=

Auf dieses Button clicken - hier können Sie meine derzeitige Lektüre BERLIN ALEXANDERPLATZ lesen ....![]() |

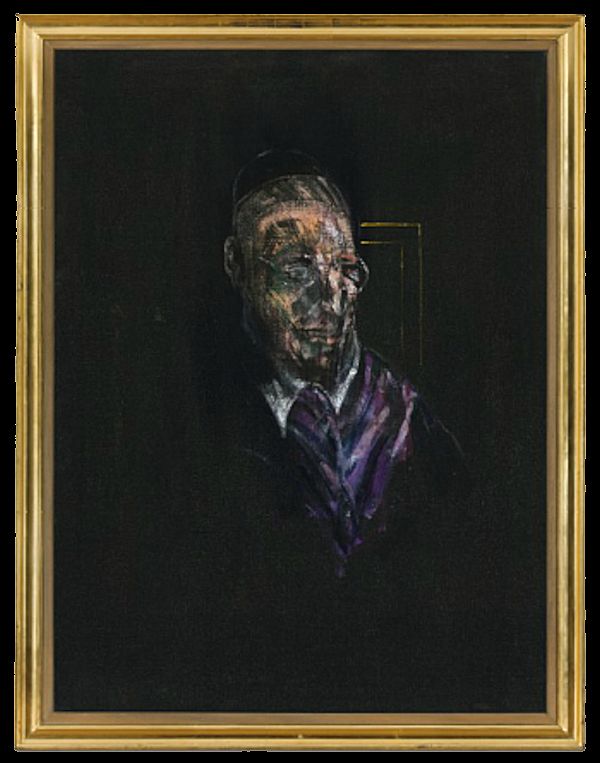

| Marc Chagall: Die Opferung Isaaks | 1960 - 1966 | Öl auf Leinwand | H. 230,5cm; L 235 cm |

In dieser obigen YUMPU-Online-Reproduktion des Romans steht auf den Seiten 418-420 folgende Textpassage zu Abraham und Isaak ....Und der gewaltsame Schlaf kommt wieder und reißt ihm die Augen auf und Franz weiß alles.Und da ist ein Gebirge und der alte Mann steht auf und sagtzu seinem Sohn: Komm mit. Komm mit, sagt der alte Mann zu

seinem Sohn und geht und der Sohn geht mit, geht hinterdrein

ins Gebirge hinein, hinauf, hinunter, Berge, Täler. Wie lange

gehts noch, Vater? Das weiß ich nicht, wir gehen bergauf, berg-

unter, ins Gebirge, komm nur mit. Bist du müde, Kind, magst

du nicht mit? Ach, ich bin nicht müde; wenn du willst, daß ich

mitkomme, geh ich schon mit. Ja, komm nur. Bergauf, bergab,

Täler, es ist ein langer Weg, es ist Mittag, da sind wir. Sieh dich um, mein Sohn, da steht ein Altar. Ich fürcht mich, Vater.

Warum fürchtest du dich, Kind? Du hast mich früh geweckt,

wir sind rausgegangen, wir haben den Hammel vergessen, den

wir schlachten wollten. Ja, den haben wir vergessen. Bergauf,

bergab, die langen Täler, das haben wir vergessen, der Hammel

ist nicht mitgekommen, da ist der Altar, ich fürchte mich. Ich

muß den Mantel ablegen, hast du Furcht, mein Sohn? Ja, ich

fürcht mich, Vater. Ich furcht mich auch, Sohn, komm näher

heran, furcht dich nicht, wir müssen es tun. Was müssen wir

tun? Bergauf, bergab, die langen Taler, ich bin so früh aufge-

standen. Furcht dich nicht, Sohn, tu es gern, komm naher her-

an zu mir, ich hab den Mantel schon abgelegt, ich kann meine

Ärmel nicht mehr blutig machen. Ich furcht mich doch, weil du

das Messer hast. Ja, das Messer hab ich, ich muß dich ja schlachten,ich muß dich opfern, der Herr befiehlt es, tu es gern, mein Sohn.

Nein, ich kann es nicht tun, ich schreie, faß mich nicht an, ich will nicht geschlachtet werden. Jetzt liegst du auf den Knien, schrei doch nicht, mein Sohn. Ja, ich schreie. Schrei nicht; wenn du nicht willst, kann ich es nicht tun, wolle es doch. Berg-auf, bergab, warum soll ich nicht mehr nach Hause gehen. Was willst du zu Hause, der Herr ist mehr als zu Hause. Ich kann nicht, doch ich kann, nein ich kann nicht. Rück naher, sieh, ich hab schon das Messer da, blick es an, es ist ganz scharf, es soll an deinen Hals. Soll es durch meine Kehle? Ja.

Dann sprudelt das Blut? Ja. Der Herr befiehlt es. Willst du es? Ich kann noch nicht, Vater. Komm doch bald, ich darf dich nicht morden;wenn ich es tue, muß es so sein, als wenn du es selbst tust. Ich selbst tue? Ah. Ja, und keine Furcht haben. Ah. Und das Leben nicht lieben, dein Leben, denn du gibst es für den Herrn hin.

Rück näher. Der Herr unser Gott will es? Bergauf, bergab, ich

bin so früh aufgestanden. Du willst nicht feige sein? Ich weiß,

ich weiß, ich weiß! Was weißt du, mein Sohn? Setz mir das

Messer an, warte, ich will meinen Kragen zurückschlagen, der

Hals soll ganz frei sein. Du scheinst was zu wissen. Du mußt nur

wollen und ich muß es wollen, wir werden es beide tun, dann

wird der Herr rufen, wir werden ihn rufen hören: Hör auf. Ja;

komm her, gib deinen Hals. Da. Ich hab keine Furcht, ich tue es

gern. Bergauf, bergab, die langen Täler, da setz das Messer,

schneid zu, ich werde nicht schreien.

Und der Sohn legt den Hals zurück, der Vater tritt hinter ihn,

drückt ihm auf die Stirn, mit der Rechten fuhrt er das Schlacht-

messer vor. Der Sohn will es. Der Herr ruft. Sie fallen beide auf

das Gesicht.

Wie ruft die Stimme des Herrn? Hallelujah. Durch die Berge,

durch die Täler. Ihr seid mir gehorsam, hallelujah. Ihr sollt

leben. Hallelujah. Hör auf, wirf das Messer in den Abgrund.

Hallelujah. Ich bin der Herr, dem Ihr gehorcht und immer und

allein gehorchen müßt. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Halle-

lujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, luja, luja, lujah, hallelujah, lujah, hallelujah...

----------------------------------------------------------

Und hier die gleiche Opfergeschichte aus Genesis 22,1-13:

in der sehr wörtlichen Übersetzung von Martin Buber mit Franz Rosenzweig

(Issak heißt hier Jizchak):

Genesis 22,1-13

Nach diesen Begebnissen geschahs,

Gott prüfte Abraham

und sprach zu ihm:

Abraham!

Er sprach:

Da bin ich.

Er aber sprach:

Nimm doch deinen Sohn, deinen Einzigen, den du liebst, Jizchak,

und geh vor dich hin in das Land von Morija,

und höhe ihn dort zur Darhöhung auf einem der Berge,

den ich dir zusprechen werde.

Abraham stand frühmorgens auf,

er sattelte seinen Esel,

er nahm seine beiden Knaben mit sich und Jizchak seinen Sohn,

er spaltete Hölzer für die Darhöhung

und machte sich auf und ging nach dem Ort, von dem Gott ihm gesprochen hatte.

Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen

und sah den Ort von fern.

Abraham sprach zu seinen Knaben:

Bleibt ihr hier mit dem Esel,

ich aber und der Knabe wollen bis drüben hin gehen,

niederwerfen wollen wir uns und dann zu euch kehren.

Abraham nahm die Hölzer zur Darhöhung,

er legte sie Jizchak seinem Sohn auf,

in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer.

So gingen die beiden mitsammen.

Jizchak sprach zu Abraham seinem Vater, er sprach:

Vater!

Der sprach:

Da bin ich, mein Sohn.

Er sprach:

Da ist nun das Feuer und die Hölzer,

aber wo ist das Lamm zur Darhöhung?

Abraham sprach:

Gott ersieht sich das Lamm zur Darhöhung, mein Sohn.

So gingen die beiden mitsammen.

Sie kamen an den Ort, den Gott ihm zugesprochen hatte.

Dort baute Abraham die Schlachtstatt

und schichtete die Hölzer

und fesselte Jizchak seinen Sohn

und legte ihn auf die Schlachtstatt zuoberst der Hölzer.

Abraham schickte seine Hand aus,

er nahm das Messer, seinen Sohn hinzumetzen.

Aber SEIN Bote rief ihm vom Himmel her zu

und sprach:

Abraham, Abraham!

Er sprach:

Da bin ich.

Er sprach:

Schicke nimmer deine Hand nach dem Knaben aus,

tu ihm nimmer irgendwas!

Denn jetzt habe ich erkannt,

daß du Gottes fürchtig bist, -

nicht vorenthalten hast du mir deinen Sohn, deinen Einzigen.

Abraham hob seine Augen und sah:

da, ein Widder hatte sich dahinter im Gestrüpp mit den Hörnern verfangen.

Abraham ging hin,

er nahm den Widder

und höhte ihn zur Darhöhung anstatt seines Sohns.

-----------------------------------------------------------------

...und hier der übersetzte Text zu Leonard Cohen's Song "STORY OF ISAAC":Die Tür öffnete sich langsamMein Vater kam ins ZimmerIch war neun Jahre altUnd er stand groß über mirMit leuchtend blauen AugenUnd mit frostiger StimmeSagte er: "Ich hatte eine VisionDu weißt, ich bin stark im Glauben und Gott gefälligIch muss tun, wie mir geheißen"So stiegen wir den Berg hinaufIch rannte herum, er gingUnd seine Axt glänzte wie flüssiges Gold

Die Bäume wurden niedrigerDer See war wie ein runder SpiegelDort, als wir hielten, um etwas Wein zu trinkenDann warf er die Flasche fortSie barst eine Minute späterUnd er legte seine Hand auf meineIch glaubte einen Adler zu sehenDoch vielleicht war es auch ein GeierDas konnte ich noch nie unterscheidenDann baute mein Vater einen AltarNur einmal schaute er über seine Schulter zurückEr wusste, ich würde bleiben

Ihr, die ihr heute Altäre bautUm unsere Kinder zu opfernHört auf damit!Ihr legt euch nur was zurecht, es ist keine Vision!Und nie seid ihr versucht wordenVon einem Dämon oder GottIhr, die ihr nun über ihnen stehtMit stumpfen und blutigen BeilenIhr wart damals nicht dortAls ich auf dem Berg lagAls die Hand meines Vaters zitterteIn der Reinheit seines Versprechens

Und wenn ihr mich jetzt Bruder nenntVerzeiht, doch lasst mich fragen"Wer hat euch denn darauf gebracht?"Wenn alles zugrunde gehtWerde ich euch töten, falls nötigOder ich helfe euch, wenn ich kannWenn alles zu Staub zerfälltWerde ich euch helfen, falls nötigOder ich töte euch, wenn ich kannUnd Gnade, Gnade unserer UniformOb als Pazifist, ob als KriegerDer Pfau schlägt sein tödliches Rad ...------------------------------------------------------

![]() |

| LEGO-Bibel-Projekt | Jugendkirche Berlin |

Und dazu eine hoffentlich allseits erhellende Predigt von Pfarrerin Antje Lütkemeier, Bad Lippspringe:Wir haben es heute mit einem dunklen, unbequemen, spröden, ja wahrscheinlich sogar ärgerlichen Text der Bibel zu tun, liebe Gemeinde. Haben Sie ihn noch im Ohr? Einer der sogenannten Urväter des Glaubens, Abraham, wird beauftragt, seinen Sohn Isaak auf dem Berg Morija zu opfern. Und der zieht los, mit Isaak, zwei Knechten und mit allem ausgerüstet, was man üblicherweise für ein Opferritual braucht. Drei Tage später erreichen sie die Opferstätte, die Tradition sagt dort, wo heute der Felsendom in Jerusalem steht, und Abraham hat das Messer schon gezückt, als ihm ein Engel in buchstäblicher letzter Sekunde in den Arm fällt und den Kindesmord verhindert.Dunkel, unbequem, spröde, ärgerliche? – Schockierend! Was ist denn das für ein Gott, der einem Menschen eine solche Prüfung auferlegt?Was für ein Vater, der bereitwillig seinen Sohn schlachtete?Was für Knechte, die mitgehen und wegsehen?Und nun beginnen die Erklärungsversuche, die uns ermöglichen sollen, mit dieser Geschichte umgehen zu können.Hier sei der grausame Gott des Alten Testaments am Werk, ist zu hören, unser Gott, der liebende Gott des Neuen Testaments, hätte so etwas nie verlangt. Falsch und blasphemisch! So einfach können wir es uns nicht machen, denn wir hören und lesen im ersten wie im zweiten Teil unserer Bibel von der gleichen Liebe und auch dem gleichen zornigen Eifer mit dem Gott handelt.

Sicher haben wir es hier mit einer sehr alten Überlieferung zu tun. Religionsgeschichtlich beschreibt die Erzählung den Übergang vom Menschen- zum Tieropfer. Gott selber setzt das Tieropfer anstelle des Menschenopfers ein. Eine solche Veränderung geschah vom Übergang von der Jäger- und Sammlerkultur zur Kultur der Hirten und Bauern. Man kann diese Erzählung als ätiologische Sage des Tieropfers bestimmen.

Auch ist es gewiß eine fromme Legende um den Erzvater Abraham zu rühmen und seinen Gehorsam und seinen Glauben zu preisen.In der christlichen Schuld-, Sühne- und Opfertheologie ist dann die geforderte Opferung Isaaks ein Hinweis auf den Tod Jesu am Kreuz. Wahrscheinlich ist der Text deshalb in die vorgeschlagenen Predigt- und Lesungstexte der Passionszeit aufgenommen worden.

Die islamische Tradition überliefert die Perikope als ein Traumgesicht Abrahams. Für Abraham ist die Prüfung seines Glaubens eine Realität, die er durchstehen muss, von Gottes Seite allerdings wird der Erstgeborene Ismael nie gefährdet.

Die jüdische Tradition nimmt das Opfer des Geschehens in den Blick, spricht von der "Bindung Isaaks". Gebunden wird er, aber keineswegs geopfert.

Können wir es damit gut sein lassen? Ätiologie, Legende, Religonsgeschichtlicher Blick?Mich läßt die Geschichte um Abraham und Isaak nicht so schnell los.Vielleicht weil es um existentielle Themen geht.Abraham hat alle Menschen um sich herum preisgegeben. Seine Ehefrau Sara, die er als seine Schwester ausgibt, um seinen Kopf zu retten. Gleich zweimal wird eine solche Begebenheit berichtet. Hagar, die Mutter seines erstgeborenen Kindes und dann auch noch diesen Ismael dazu, die er in die sprichwörtliche Wüste schickt. Nun wird mit Isaak seine Zukunft, das Weiterleben Abrahams und seines Namens in seinem Kind gefährdet.Und ich erfahre in einigen Begegnungen und Gesprächen, dass Menschen existentielle Gefährdungen ihres Lebens, ihrer Zukunft durch Krankheit, durch Leid oder Katastrophen, als von Gott geschickte Prüfungen erfahren. Wie Abraham.Sie erleben Gott dann wie entrückt, grausam und ungerecht - als habe er die Menschen, als habe er uns vergessen. Und vielleicht kann dann die Geschichte davon erzählen, dass das manchmal so scheint. Drei lange Tage und einen weiten Weg braucht es um zum Berg Morija – er sieht – zum Ort der Gotteserkenntnis zu kommen und zu entdecken: Gott will keine Opfer, Gott will keine religiösen Großtaten als Beweis.

Ein zweiter Ansatz

Die Geschichte dient dazu zu beschreiben, wie Menschenopfer durch Tieropfer abgelöst wurden und wir heutigen Menschen sind so rational und aufgeklärt, auch auf diese Tieropfer zu verzichten.Schön wäre das schon, wenn es denn auch wahr wäre. Die Menschenopfer sehen heute etwas anders aus, nur wir haben uns an sie gewöhnt. Auch jetzt noch werden Kinder geopfert: Kinder, die in die Prostitution verkauft werden. Kinder, denen die einfachsten Medikamente verweigert werden, aus finanziellen und patentschutzrechtlichen Gründen und weil sie dummerweise in Afrika oder Asien leben. Kinder, die dem religiösen Fanatismus ihrer Eltern dienen müssen. Oder auch Kinder, die zum Opfer des „alles ist machbar“ oder des „besser, schneller, mehr“ werden.

Und zum Schluss

– erzähle ich Ihnen eine Geschichte zu unserer Geschichte, die der jüdische Philosoph und Rabbiner Emil Fackenheim überliefert und die mir gefällt, weil sie mir hilft, den biblischen Text nicht einfach ad acta zu legen, sondern mich weiter damit zu beschäftigen, mich darüber zu ärgern, mich daran zu reiben:Emil Fackenheim schreibt:"Einst wurde ich in Jerusalem von einem jungen Mann besucht, dessen Frömmigkeit zu bezweifeln ich keinen Grund hatte: Er trug die schwarze Kleidung des Ultra-Orthodoxen. "Haben sie je darüber nachgedacht", fragte er mich, "warum Gott selbst zu Abraham spricht, wenn ER ihm den Befehl gibt, Isaak zu opfern, aber einen Engel sendet, um die Erlassung mitzuteilen?" Ich gab zu, darüber nicht nachgedacht zu haben. "Gott hat sich über Abraham geärgert", fuhr er fort. "Abraham hat die Prüfung nicht bestanden. Er ist durchgefallen. Als er Abraham befahl Isaak zu opfern, wollte Gott Abrahams Weigerung. Er wollte nicht Ja, sondern Nein."Und der Geist Gottes, der größer ist als unsere Vorstellungskraft, sei uns Stärke und Hilfe zu allem Guten und bewahre uns in Gottes Liebe. Amen.