↧

kein kürbis - kein helloween - nur ein geist vorm fenster

↧

ach du lieber gott: jesus und die 68er

vielleicht lesen sie mal dieses "zeit"-interview mit herrn kraushaar und seine sichtweisen und aspekte in bezug auf die 68-er und vornehmlich auf rudi dutschke (wiki = click here besonders abschnitt: "denken/grundposition").

vielleicht lesen sie sich aber auch mal in die kommentare und diskussionen zu diesem interview ein: das ein zeitgemäßes ringen widerspiegelt: um die "vereinnahmung" der "bewegung" bzw. rudi dutschkes durch "die kirchen" und den "glauben" - und den widerstand der "marxisten" oder was von ihnen übrigblieb - und über die hilflosen menschen dazwischen, die weder etwas mit den 68-ern, rudi dutschke oder jesus von nazareth anfangen können ...

in all dem hin- und her-gezerre schreibt ein gewisser herr "blues man" dazu:

Vielleicht kann man mal darüber diskutieren, dass man nicht notwendigerweise Christ sein muss, wenn man Christus als einen Menschen betrachtet, der kein Gott ist und auch nicht Gottessohn, der keine Wunder vollbracht hat und auch nicht wiederauferstanden ist, dafür aber als ein liebender Wohltäter und rebellischer Gegner der Obrigkeit ein Vorbild sein kann. Dafür braucht man weder die Bibel, noch die Kirche und da können selbst Atheisten oder Sozialisten Übereinstimmungen finden." ...

und dazu meine anmerkung:

korrekter wäre es, hier nicht von "christus" zu sprechen - sondern von "jesus von nazareth". -

die "christus"-erhöhung und "erlöser"- und "messias"-ernennung sowie diese "sühne-opfer"-theorie im kreuzestod war eine reine erfindung des paulus von tarsus und seiner mannen, der sein ego als religionserfinder an der schnittstelle zwischen hellenistisch-griechisch-mythischem götterhimmel und judentum damit befriedigt hat: er hat jesus ja persönlich nie kennengelernt - und ist auf sein leben und seine ihm ureigene glaubensphilosophie ("bergpredigt") nie eingegangen. dieser paulus stand nie in der direkten "nachfolge", gehörte nicht zum "inner circel" der apostel, sondern er ernannte sich selbst dazu. er theologisierte als griechisch gebildeter jude und gesetzestreuer pharisäer mit römischem bürgerrecht sich sein "christentum" zurecht - und missionierte in diesem sinne rund ums mittelmeer. zuvor beeinflusste er aber auch die jerusalemer urgemeinde und alle schriftsteller der "evangelien" mit seinen thesen.

jesus von nazareth

paulus hat jesus als vehikel, als "marke", benutzt für seine ansinnen - und dafür sein leben lang auch mit der judäischen urgemeinde um jesus - nämlich die direkten auch leiblichen brüder jesu (jakobus) und die direkten glaubensgeschwister und gefährt(inn)en (z.b. maria magdala und petrus) - im clinch gelegen (z.b. mit petrus und jakobus).

wir hören das heute noch im sogenannten "apostolischen glaubensbekenntnis" der "christlichen" = eigentlich ja "paulinischen" kirchen: wo ein jesus von nazareth nur mit seinen "eckdaten" genannt wird - aber nichts von seinem leben, der bergpredigt oder seinem nächsten-, selbst-liebe- und friedensgebot usw.

paulus von tarsus

im "glaubensbekenntnis" heißt es relativ lapidar und dröge: "... empfangen durch den heiligen geist - geboren von der jungfrau maria - gelitten unter pontius pilatus - gekreuzigt - gestorben und begraben - hinabgestiegen in das reich des todes - am dritten tage auferstanden von den toten - aufgefahren in den himmel ..." - so steht zwar der "echte" jesus noch gerade so mit drauf - aber der ist gar nicht mehr oder nur gefiltert drin im derzeitigen "christlichen" glauben ...

alles "griechisch-mystisch""wunderbare" im gedankengebäude des paulus von tarsus brabbeln wir im gottesdienst aber ganz selbstverständlich als unser "bekenntnis" vor uns hin, was aber heutzutage dem "auf- bzw. abgeklärten" menschen kaum noch tatsächlich nahezubringen ist, außer mit dem hinweis auf "transzendenz", auf dogmenerlasse und der androhung von "strafen" im jenseits ...

rudi dutschke

die evangelisten im neuen testament schrieben ihre "evangelien" ab ca. dem jahr 70 - also ca. 40 jahre nach dem tod jesu - auf ("markus" als das älteste "evangelium") - und waren bereits alle beeinflusst von der dominierend grassierenden "theologie" des paulus von tarsus, der mit seiner "erhöhung" jesu zum messias und seiner "theologie" vom "sühne-tod" natürlich auch der judäischen kern-urgemeinde schmeichelte und sie hofierte - so mussten die evangelisten in ihren texten und in der "dramaturgie" bereits das "messiashafte" und die "gottessohnschaft" dieses jesus von nazareth herausarbeiten - auch wenn die forschung heute annimmt, dass jesus selbst das gar nicht für sich beanspruchte - und folglich entsprechende aussagen hinzugedichtet wurden ...

schon damals wurden hanebüchene "fake-news" in die evangelien gemixt, um jesus entsprechend zu "verklären" und um der "theologie" des paulus genüge zu tun ... - und heutzutage hält man daran fest - obwohl die tatsächliche "faktenlage" sich immer mehr verschiebt - hin zu ganz "normalen" menschlichen verhaltensweisen ohne jede transzendenz.

die auch von "modernen" menschen durchaus nachvollziehbaren "echten" und irgendwie "bodenständigen" handfesten äußerungen, gleichnisse und gebote und sein auflehnen gegen das damalige (tempel-)"establishment" des jesus von nazareth werden gern "verschwiegen", weil man sich sonst mit den jeweiligen "staatlichen" und weltlichen und klerikalen obrigkeiten anzulegen hätte ... - sein auflehnen gegen das prinzip der "äquivalenz", der sturen "gleichheit", des "aus-gleichs" und der "gleichmacherei" - hin zur "gleichwertigkeit" = ein mensch kann nicht steril "neutral" denken, sondern sich nur um eine "all-parteilichkeit (!)" bemühen - hin zu einer unverbrüchlichen "liebe", die man nicht erzeugen kann sondern nur aus sich heraus als vorhanden "erwecken" kann - die als "innerliche freiheit" nach außen dringt, die vorbehalt- und selbstlos ist, jedem gilt und keiner gegenleistung bedarf - hin damit schon fast zur "quantenphysik" = "die realität ist mal so und mal so"je nach persönlich individueller wahrnehmung - und sie ist immer "richtig" ... - und jetzt unter papst franziskus hat sich zum glück auch dieses bild von der "nachfolge" ein wenig verschoben - durch die unverkennbaren anteile der südamerikanischen "befreiungstheologie" im denken des papstes und seiner strikten nachfolge des "heiligen" franziskus von assisi...

da dutschke äußerst belesen war und bei den gollwitzers ein und aus ging, und seine frau gretchen dutschke-klotz theologie studierte und bei gollwitzer ihre magisterarbeit über „revolutionäre bewegungen zur Zeit Christi“ geschrieben hat, wird er diese zusammenhänge paulinischer verirrungen in der jesuanischen "nachfolge" gekannt und vielleicht sogar analysiert haben. jesus war ein revoluzzer gegen das konservative und verwässerte und mit der römischen besatzungsmacht korrumpierte judentum eines reinen jüdischen tempel-klerus ("räuberhöhle") - und wurde deshalb nach kurzem prozess in zusammenarbeit mit eben dieser römischen besatzungsmacht hingerichtet ...

aber die überlieferten von paulinischer theologie befreiten vielleicht also "echten" jesus-maßstäbe und äußerungen sind schon wert, sich danach auszurichten und sie in unser jahrhundert und leben zu adaptieren und zu modifizieren - das war nach meiner überzeugung der zugang dutschkes zu jesus - was ich aber auch als durchaus "gläubig & fromm" in dieser zeit bezeichnen möchte ... S!

|

| martin luther king |

und noch ein fingerzeig auf ein verwandtes schicksal:

auch vor 50 jahren - am 04.04.1968 - wurde

martin luther king

ermordet ...

auch vor 50 jahren - am 04.04.1968 - wurde

martin luther king

ermordet ...

↧

↧

david hat immer eine reale chance gegen goliath

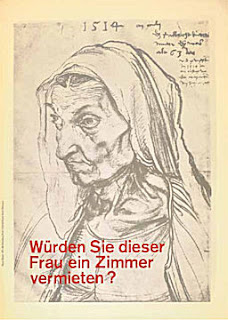

Seine Plakatkunst hat die Republik verändert.

▇Am Mittwoch wird Klaus Staeck 80 Jahre alt.

Er sagt von sich selbst:

„Von Altersmilde kann keine Rede sein.“

Und will weiterhin

als politischer Künstler provozieren.

Klaus Staeck

wurde am 28. Februar 1938 in Pulsnitz bei Dresden geboren und wuchs in Bitterfeld auf. 1956 siedelte er in die Bundesrepublik über. Von 1957 bis 1962 studierte er Jura in Heidelberg, Hamburg und Berlin. 1960 trat er in die SPD ein. Parallel zum Studium arbeitete Staeck bereits künstlerisch. Nach Versuchen mit Holzschnitten und Siebdrucken legte er sich schließlich auf Plakate und Postkarten fest. Sein Werk umfasst mehr als 380 Plakate, die weltweit in mehr als 3.000 Ausstellungen zu sehen waren. Viermal nahm er an der Documenta teil. 1965 gründete er den Verlag „Edition Tangente“, der später zur „Edition Staeck“ wurde und Kunstwerke internationaler Künstler wie Joseph Beuys vertreibt. Von 2006 bis 2015 war Staeck Präsident der Berliner Akademie der Künste.

INTERVIEW PASCAL BEUCKER | taz

taz: Herr Staeck, haben Sie eigentlich inzwischen auch eine Villa im Tessin, die Ihnen die SPD wegnehmen könnte?

Klaus Staeck: Neulich wollte mir das mal jemand unterstellen. Nein, ich habe ein Minianwesen in Heidelberg, wo ich mein Büro habe, meine Höhle, mein Archiv. Ich bekomme eine kleine Rente. Als Freischaffender hat man nicht viel angesammelt. Aber ich komme gut über die Runden. Ich war ja auch der größte Verleger von Joseph Beuys, von Polke, von A. R. Penck, von Hanne Darboven und wie sie alle heißen, und das ist zum Teil heute meine Sozialversicherung.

Sie werden an diesem Mittwoch 80 Jahre alt und machen immer noch politische Plakate. Haben Sie noch nie daran gedacht, sich einmal zur Ruhe zu setzen?

Zur Ruhe setzen? Also in diesen Zeiten schon mal gar nicht. Außerdem habe ich mich nie auf den sogenannten Lebensabend gefreut. Für mich war das immer eine Horrorvorstellung: nur noch auf der Parkbank zu sitzen und den Hund zu streicheln. Daran hat sich nichts geändert. Natürlich gibt es bei mir körperlich eine „Materialermüdung“, gar keine Frage. Und ich mache mir auch die Sorge, irgendwann zwar noch zu wollen, aber nicht mehr zu können. Doch solange es noch geht, werde ich weitermachen.

Wann hat zuletzt ein Politiker eines Ihrer Plakate zerrissen?

Das ist schon eine Weile her. 1976 war das. Der in diesem Januar verstorbene CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Jenninger hat sich damit einen Platz in der Kunstwelt gesichert. Sein „Bonner Bildersturm“ hat damals eine derartige Resonanz ausgelöst, dass ich immer behaupte, das war die größte PR-Aktion, die jemals in den Medien für mich gestartet worden ist. Von der New York Times bis zur Prawda haben wir seinerzeit über 500 Zeitungsartikel gezählt.

Es ging um ein Motiv, das die höchst fragwürdige Haltung [Fragwürdig? Ich würde sagen: schweinisch; der Säzzer] der Christdemokraten zur damaligen Pinochet-Diktatur in Chile thematisiert hat.

Ja, es war ein scharfes Plakat. „Seit Chile wissen wir genauer, was die CDU von Demokratie hält“, stand darauf.

In den 1970er und 1980er Jahren haben Ihre Plakate für große Skandale gesorgt. Heutzutage werden Sie mit Auszeichnungen überhäuft. Sind Sie zahmer oder sind die Politik und die Gesellschaft in der Bundesrepublik inzwischen gleichgültiger geworden?

Ich versuche weiter, ein Störer der bequemen Verhältnisse zu sein. Nichts ist erledigt, lautet mein Credo. Die unverschuldet Schwachen gegen den Übermut der Starken zu verteidigen, darum geht es mir nach wie vor. Wenn ich irgendwo Ungerechtigkeit wittere, will ich etwas dagegen tun. Und die Welt ist weiterhin voller Ungerechtigkeiten. Deswegen bin ich immer noch äußerst zornig. Von Altersmilde kann da keine Rede sein.

Aber für größere Aufregung sorgen Sie nicht mehr.

Vielleicht ist das ein gewisser Gewöhnungseffekt. Vor allem jedoch leben wir gegenwärtig in einer entpolitisierten Gesellschaft. Es herrscht so eine Mehltau-Atmosphäre, obwohl die Zeiten eigentlich hochpolitische sind: Wie schaffen wir es, für die nächsten Generationen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten? Oder schauen Sie sich an, was sich am rechten Rand tut. Das hat etwas höchst Bedrohliches. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Gefahrenbewusstsein bewahren für die Verletzbarkeit der Demokratie. Deshalb bleibe ich ein politischer Einmischer. Der verwegene Glaube an die Vernunft hat mich immer noch nicht verlassen. Das war übrigens auch mein Motiv, mich 2006 trotz etlicher Bedenken als Präsident der Berliner Akademie der Künste zur Verfügung zu stellen. Neun Jahre habe ich das Amt ausgeübt, weil ich ein Kämpfer für den öffentlichen Raum war und bin. Im öffentlichen Raum spielt sich Demokratie ab. Der wird immer kleiner. Da versucht wird, ihn immer mehr einzuengen, muss man was dagegen tun. Die Faust in der Tasche zu ballen reicht nicht.

Was meinen Sie mit Ihrer Kunst heute noch bewirken zu können?

Solange ich Plakate mache, werden sie totgesagt. Doch warum geben dann Firmen immer noch sehr viel Geld für Außenwerbung aus? Die lassen Marktanalysen erstellen und würden längst keine Plakate mehr machen, wenn sich das nicht in irgendeiner Form lohnen würde. Mir geht es darum, Leute nachdenklich zu machen. Das schafft die Satire in besonderem Maße. Ich will mit meinen Plakaten anregen, ungewöhnliche Wege zu gehen, ungewöhnliche Fragen zu stellen. Und ich versuche, den Leuten bewusst zu machen, dass sie selber mehr tun können. In diesem Sinne stelle ich Demokratiebedarf her.

Haben Künstler und Intellektuelle überhaupt noch eine Bedeutung für den politischen Meinungsbildungsprozess?

Wir haben immer noch oft größere Möglichkeiten, uns für die Verteidigung der Demokratie bemerkbar zu machen. Das sollten wir auch tun, denn sie ist heute wie gestern gefährdet. Das mag nicht immer goutiert werden. Der Kunstfreund nimmt oft übel, wenn sich jemand in seiner Kunst politisch äußern will. Aber das war für mich nie ein Kriterium. Künstler und Intellektuelle haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Ich betrachte Oskar Negt, den ich seit unserer gemeinsamen Zeit im SDS kenne, als meinen politischen Ziehvater. Auch Heinrich Böll und Joseph Beuys waren Menschen, an denen ich mich orientiert habe. In gewisser Weise versuche ich, deren Arbeit fortzusetzen. Wenn ich drei Begriffe nennen soll, die man mir mal auf die Grabtafel schreiben könnte, dann wären das: Verantwortung, Aufklärung und Solidarität.

Sie haben in Ihrer künstlerischen Karriere 41 Verfahren führen müssen. Das hat Ihnen zwar einige Nerverei, aber auch eine große Öffentlichkeit beschert. Bedauern Sie es, dass Sie heute keiner mehr verklagt?

Absolut nicht. Es gibt immer ein Risiko. Ich habe in Anbetracht der stets sehr hohen Streitwerte schon gelegentlich unruhig geschlafen. Wenn ich mal einen dieser wirklich spektakulären Prozesse verloren hätte, dann wäre es um meine bürgerliche Existenz geschehen gewesen. Das kostet viel Energie.

Da dürfte es von Vorteil gewesen sein, dass Sie nicht nur Künstler, sondern eben auch studierter Jurist sind.

Das hat mir mehr Sicherheit gegeben. Allerdings bin ich immer auch auf Richter getroffen, die die Meinungsfreiheit verteidigt haben. Ob die Manager des Rüstungskonzerns Rheinmetall oder die Vorstandsvorsitzenden der Chemieriesen Hoechst und Kalichemie gegen mich vorgegangen sind: Sie sind alle gescheitert. David hat eine reale Chance gegen Goliath. Mittlerweile haben meine Gegner gelernt, dass es keinen Sinn macht, sich mit mir auf dieser Ebene auseinanderzusetzen. Deshalb bin ich ein absoluter Gegner der großen Jammeriade, dass man eigentlich nichts tun könne. Nein, man kann mehr tun, als man denkt.

Gibt es für Sie Grenzen der Satire?

Satire bleibt immer eine Gratwanderung. Aber ich kannte für mich immer die Grenzen, bis zu denen ich gehen konnte und wollte. Tucholskys Diktum „Satire darf alles“ habe ich deswegen stets noch zwei Worte hinzugefügt: „in Verantwortung“. Das ist mir wichtig.

Auf welches Ihrer mehr als 380 Plakate sind Sie besonders stolz?

Das darf man einen Autor eigentlich nicht fragen. Wie man einen Vater oder eine Mutter nicht fragen soll: Was ist dein Lieblingskind? Sie sind mir alle ans Herz gewachsen. Aber ganz sicher sind zwei Plakate für mich von besonderer Bedeutung. Da ist einmal die Dürer-Mutter: „Würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten?“ Das ist das erste Plakat, mit dem ich 1971 in Nürnberg in die Öffentlichkeit gegangen bin. Wenn ich mir die heutige Wohnungsnot anschaue, ist es immer noch genauso gültig wie seinerzeit. Und dann ist da natürlich das Plakat, auf das Sie schon angespielt haben: „Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen!“ Das war 1972 meine Antwort auf eine sehr schmutzige Kampagne von CDU-nahen „Wählerinitiativen“ gegen Willy Brandt. 70.000 Exemplare wurden damals davon gedruckt. Und die Plakate wurden auch wirklich geklebt! Hinzu kamen noch 200.000 Postkarten und Aufkleber. Das hat wirklich etwas politisch bewegt. Es ist gelungen, die Leute zu einem befreienden Lachen zu bringen.

Standen Sie nie in Versuchung, sich Ihre Qualitäten von der Werbebranche versilbern zu lassen?

Wie bleibt man kritisch? Ich habe sehr früh gelernt, wie verführbar man sein könnte. Als ich das „Deutsche Arbeiter“-Plakat gemacht habe, rief eines Tages jemand vom Bundesverband der Chemischen Industrie an und sagte: „Sie machen so schöne Plakate, wollen Sie nicht für uns mal was machen? Wir zahlen auf jeden Fall mehr als Ihre linken Freunde.“ Woraufhin ich antwortete: Die zahlen gar nichts. Und dann habe ich das Gespräch beendet.

Damals hingen Ihre Plakate in unzähligen linken Wohngemeinschaften in der Bundesrepublik. Sehnen Sie sich manchmal nach den guten alten Zeiten zurück?

Nein, das waren keine besseren Zeiten. Man sollte sich hüten, sie zu glorifizieren. Aber es freut mich, bis heute auf die alten Plakate angesprochen zu werden. Alleine schon aus finanziellen Gründen bin ich ja darauf angewiesen, dass meine Sachen lange funktionieren. Deshalb suche ich immer nach Themen mit langer Halbwertszeit.

|

| © Klaus Staeck - 1986 - Ausländer ... - Plakat, Galerie für Moderne Kunst und Plakatkunst |

Ausländer raus!“ Das animiert allerdings nicht zu einem befreienden Lachen, sondern ist sehr bitter.

Das ist sehr bitter. Das ist der richtige Ausdruck.

Frustriert Sie nicht die erschreckende Aktualität?

Natürlich, aber ich bin nicht jemand, der sich zurückzieht und sagt: Alles vergeblich, alles für die Katz. Nein, gerade deshalb muss man sich engagieren. Weil ich selber geflüchtet bin, habe ich ein großes Mitempfinden mit den Flüchtlingen. Man muss diesen Menschen in Not helfen. Und gegen den ganzen Hass, der ihnen entgegenschlägt, haben wir nur die Chance der Aufklärung.

Sie sind 1956 aus der DDR geflohen.

Mit 18 Jahren direkt nach dem Abitur. Wer die Unfreiheit in der Jugend mal so erlebt hat, wie ich es erleben musste, lernt die Freiheit ganz anders zu schätzen und weiß, dass er dafür was tun muss.

Seit 1960 sind Sie Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. So wenig Zuspruch wie heute hatte Ihre Partei noch nie. Wie stark leiden Sie an Ihrer Partei?

Ich glaube, jedes Mitglied einer Partei muss eine gewisse Leidensfähigkeit haben. Dass ich aktuell auch zornig bin über den Zustand meiner Partei, der ich seit 58 Jahren angehöre, will ich nicht abstreiten. Aber deswegen trete ich nicht sofort aus der SPD aus.

Eine unzerstörbare Liebe?

Als ich in die SPD eingetreten bin, war das eine sehr bewusste Entscheidung: Ich wollte nicht bloß am Wegesrand stehen und hämisch oder erregt feststellen, dass die anderen immer alles falsch machen. Ich bin damals in Düsseldorf beigetreten, das war in einem Arbeiterbezirk. Da saß ich neben Leuten, die hatten im KZ gesessen für ihre Überzeugung. Und da habe ich mir gesagt, wir müssen alles tun, damit so was nie wieder passiert. In der SPD habe ich Menschen gefunden, die nicht nur kurzfristig, sondern ausdauernd die Mühsal des Kampfes für Demokratie auf sich genommen haben. Und ich habe auch nirgendwo so viele Partner für meine politische, künstlerische Arbeit gefunden wie in der SPD, und zwar dauerhaft, nicht nur für den kurzen Augenblick. Wobei mir wichtig ist: Ich war nie ein Parteigrafiker. Niemand konnte und kann kommen und sagen: Mach doch mal irgendwas für uns. Ich habe immer ohne Auftrag gearbeitet. Dabei ist es geblieben.

Derzeit läuft der SPD-Mitgliederentscheid über die Fortsetzung der Koalition mit der Union. Wie haben Sie abgestimmt?

Das wird Sie vielleicht wundern: Ich habe zwar noch nicht abgestimmt, aber werde dafür sein. Was wäre die Alternative? Beim gegenwärtigen Stand Neuwahlen? Das kann ja wohl niemand ernsthaft wünschen. Die SPD ist in einer schwierigen Situation, das weiß jeder. Ein „Weiter so“ würde sie tatsächlich ruinieren. Aber wer glaubt, die Erneuerung geschehe nur in der Opposition, der weiß offenbar nicht so genau, was Opposition bedeutet. Da kann ich nur eine gute Reise wünschen. Davon verspreche ich mir gar nichts.

Und wie wird der Mitgliederentscheid ausgehen?

Ich denke, dass eine ganz knappe Mehrheit dafür sein wird.

Welche Auszeichnung ist Ihnen mehr wert? Das Große Bundesverdienstkreuz oder der August-Bebel-Preis?

Der August-Bebel-Preis.

_______________________________

▇ Noch bis 8. April sind Werke Staecks in der Ausstellung „Sand fürs Getriebe“ im Essener Museum Folkwang zu sehen. Geöffnet Dienstag bis Sonntag. Der Eintritt ist frei.

taz

_____________________________

mit rotem schal wie walter momper in berlin ist klaus staeck ja wenigstens politisch - nach seiner persönlichen farbgebung wenigstens - richtig einzuordnen. aber witterungsbedingt auch ohne diesen schal konnte ich klaus staeck zumeist im grünbereich vor dem fridericianum in kassel bei wohl jeder documenta antreffen.

und meist war sein tapeziertisch mit all seinen plakaten und postkarten und verlagserzeugnissen immer belagert von "fans". anfangs habe ich mich immer etwas verwundert, warum er ausgerechnet auf einer solchen kunstausstellung anzutreffen war - so als eine art "marketender" ... aber als dann im laufe der zeit auch die graffiti und cartoons und karikaturen zur "regelrechten" kunst erhoben wurden - merkte ich, dass natürlich plakat- und postkartenkunst auch dazugehört - wie eben die photographie und die skulpturen und das kunstdesign ...

zumal als gelernter schriftsetzer war mir natürlich klar, was eine typo-grafische plakatkunst alles hervorzaubern kann - und wie überraschend und weiterführend oft die gestaltung von ganzen kunstschulklassen unter irgendeinem berühmten professor und künstler eine besondere aufgabenstellung gemeistert wird, die daran gemeinsam in vielfalt herumtüfteln.

überhaupt wollte ja kunst schon mindestens seit dem "bauhaus" zur "gebrauchskunst" werden und "dem menschen im alltag dienen" - und hatte das im wahrsten sinne des wortes "schattendasein" im museum satt.

hier war ja auch joseph beuys wieder einer der köpfe: ohne auf ökonomische marktinteressen zu schielen, machte er in den sechziger und siebziger jahren in der öffentlichkeit auf seine kunst aufmerksam. er wollte auf die menschen einwirken, sie "missionieren" - war doch sein kunstbegriff so unendlich offen und vielgestaltig mit seinem verweis auf die "natur" und seinem slogan: "jeder mensch ist ein künstler" - und: an der kunst gesundet die welt - das leben selbst und insgesamt würde endlich kunst - und die kunst ginge im leben auf... - das klang alles vielleicht etwas wirr - hatte aber in wirklichkeit auch viele parallelen im sakralen und spirituellen raum, wo man ja auch den "lieben gott" aus dem aus stein gebauten tempel "befreit", ihn in den alltag aus den himmeln holt, ihn in jesus mensch werden lässt, um mit ihm in den "dialog" zu treten - und da gott für seine werke auf erden auf die hände der menschen - aller menschen - angewiesen scheint - auch der laien - gilt ja bereits seit luther der begriff eines"priestertums" jeden menschens ...

vor allen dingen wollte man die kunst aber loslösen vom kapitalbegriff und von einer spielwiese der besonders betuchten, die sich eben statt aktien und industriebeteiligungen auch mal ein kunstwerk als kapitalanlage leisteten - um es in den tresor zu legen und zu warten, wieviel rendite es bei der nächsten auktion bringt ... - beuys werke passten selten in ein tresorschließfach - oder waren so oft vervielfältigt, dass kein besonderer mehrwert zu erwarten war ...

staeck meinte 2006 in der "welt": "viele tun sich schwer mit beuys, müssen sich abmühen in der frage: ist es kunst oder ist es keine? aber beuys wollte das so" - wollte diese schwebe - und vor allen dingen alle mit ihren ureigensten fähigkeiten auch zu "künstlern" machen - und aus goldmünzen sollten wieder einfache wackersteine werden - oder aus steinen eben 7000 eichen ...

klaus staeck machte 1969 die ersten kunst-postkarten mit beuys (vgl. die "68er") - die ja als vielfach reproduzierbare "ware" die logische konsequenz zu einer "volkstümlichen" erschwinglichen kunst für die massen bildete. bis zum tod des künstlers beuys 1986 sind in staecks verlag rund 200 editionen erschienen - und das war aber auch gleichzeitig die "weihe" der gebrauchsgraphik zu einer der vielen anerkannten gängigen kunstformen - S!

↧

eugen gomringer über "avenidas" - zdf/kulturzeit

ZDF - Eugen Gomringer in Soest - Der Lyriker über "avenidas" Am 25. Februar 2018 stellte Eugen Gomringer in Soest seine Art der Konkreten Poesie vor und erklärte, wie und warum er schreibt. Sein Gedicht "avenidas" sei für ihn "vor allen Dingen Struktur".

diesem beitrag mit dem 93-jährigen lyriker zu seinem skandal-gebeutelten gedicht: "avenidas" an der mauer einer berliner hochschule ist nichts mehr hinzuzufügen. click here

↧

tödliche verstrickungen: die jüdin die "mein kampf" mit ins arabische übersetzen half

Die Jüdin und „Mein Kampf“

![]() das wäre dann geschichtsklitterung und verleugnung - und auch gesamtgesellschaftlich "ungesund" - denn aus der psychologie wissen wir ja inzwischen als "allgemeingut", dass verdrängte und abgespaltene geschehnisse oft in irgendeiner weise auch psychosomatische störungen hervorrufen können und immer wieder "hochkommen" und "aufstoßen" - und "behandelt" und aufgearbeitet werden müssen, ehe sie dann mal tatsächlich "verdaut" sind. und das bleibt - wie es in der bibel steht - oft bis ins 3. und 4. glied - bis in die 3. und 4. generation danach.

das wäre dann geschichtsklitterung und verleugnung - und auch gesamtgesellschaftlich "ungesund" - denn aus der psychologie wissen wir ja inzwischen als "allgemeingut", dass verdrängte und abgespaltene geschehnisse oft in irgendeiner weise auch psychosomatische störungen hervorrufen können und immer wieder "hochkommen" und "aufstoßen" - und "behandelt" und aufgearbeitet werden müssen, ehe sie dann mal tatsächlich "verdaut" sind. und das bleibt - wie es in der bibel steht - oft bis ins 3. und 4. glied - bis in die 3. und 4. generation danach.

Von Stefan Buchen | taz vom 28.2.2018, S. 5, nahaufnahme🔳 Dr. Hedwig Klein arbeitet in der Nazi-Zeit an einem Wörterbuch, mit dessen Hilfe Hitlers Schmähschrift ins Arabische übersetzt werden soll. Geholfen hat es der Arabistin nicht: Klein wird 1942 in Auschwitz ermordet. Das Wörterbuch aber ist bis heute ein Renner – ohne Verweis auf das Schicksal Kleins

Allah wird schon helfen.“ So drückt die damals 27-jährige Hamburgerin Hedwig Klein ihre Zuversicht aus. Sie ist Islamwissenschaftlerin und hat eigentlich an der Hamburger Universität Karriere machen wollen. Dem steht jedoch ein unüberwindliches Hindernis entgegen: Hedwig Klein ist Jüdin. Vom Dampfer „Rauenfels“ schreibt sie eine Briefkarte zurück nach Hamburg an ihren Fluchthelfer Carl August Rathjens. „Ich fühle mich bei dem schönen Wetter sehr wohl an Bord und mache mir im Augenblick keine Sorgen um die Zukunft.“

|

| In Auschwitz ermordet: die jüdische Arabistin Dr. Hedwig Klein - undatiertes Bild - Foto: privat/taz |

Die Briefkarte datiert vom 21. August 1939. Vor zwei Tagen hat das Schiff Hamburg verlassen. Zielhafen: Bombay, Indien. Rathjens, ein Wirtschaftsgeograf mit Kontakten in viele Länder, hat der verfolgten Jüdin ein Visum für die britische Kronkolonie besorgt. Die Rettung scheint nahe und bleibt doch trügerisch. Hedwig Kleins Versuch der Emigration misslingt.

Die letzte Hoffnung der Hamburger Jüdin sollte schließlich daran hängen, bei der Verbreitung des Antisemitismus in der Arabischen Welt behilflich sein zu dürfen. Am Ende arbeitete sie an einem Wörterbuch mit, das als Grundlage für die Übersetzung von „Mein Kampf“ ins Arabische dienen sollte.

Hedwig Klein wurde 1911 als zweite Tochter des Ölgroßhändlers Abraham Wolf Klein und seiner Frau Recha geboren. Als Kind von nicht einmal fünf Jahren verlor sie ihren Vater. Er fiel im Ersten Weltkrieg 1916 an der Ostfront.

Die Halbwaise Hedwig Klein ging in Hamburg zur Schule, legte 1931 die Reifeprüfung ab und schrieb sich an der Universität in den Fächern Islamwissenschaft, Semitistik und englische Philologie ein. Ihre Studentenkarte ist erhalten. Darauf gibt sie als Berufsziel „wissenschaftl. Bibliotheksdienst“ an.

Kleins Studium gerät zum Wettlauf mit der sich verschärfenden Ausgrenzung der Juden im seit 1933 nationalsozialistischen Deutschland. Im Frühjahr 1937 ist ihre Doktorarbeit fertig: die kritische Edition einer arabischen Handschrift über die islamische Frühgeschichte. Hedwig Klein beantragt die Zulassung zur Promotion. Mündlich wird ihr im Geschäftszimmer der Philosophischen Fakultät mitgeteilt, dass aufgrund eines Erlasses des Reichsministers für Erziehung und Volksbildung vom 15. 4. 1937 Juden ab sofort nicht mehr zur Doktorprüfung zugelassen seien.

Hedwig Klein kämpft. Am 3. 5. 1937 richtet sie einen Brief an den Dekan, der mit den Worten beginnt: „Ich, Hedwig Klein, Jüdin deutscher Staatsangehörigkeit …“ Sie erläutert, wie viel Mühe sie in ihre Arbeit gesteckt habe. Außerdem erwähnt sie, dass ihr Vater im Kampf für das Deutsche Reich gefallen ei. Der Antrag schließt mit dem Satz: „Da der Ausschluss von der Doktorprüfung eine große Härte für mich bedeuten würde, bitte ich nochmals aus den angeführten Gründen um Zulassung.“

Tatsächlich lässt sich die Leitung der Universität überzeugen. Auf der Zulassungsbescheinigung wird unter dem Namen Hedwig Klein angemerkt: „Jüdin, ausnahmsweise zugelassen.“zurück. Er hatte bei einem Hamburger „Oberregierungsrat“ und beim Reichsministerium nachgefragt, ob denn eine Jüdin noch die Doktorwürde erhalten könne. Schließlich sei „das Judenproblem in Deutschland in ein neues Stadium getreten“. In der Pogromnacht des 9. 11. 1938 wird die gleich neben der Hamburger Universität gelegene Synagoge verwüstet. Auf dem Deckblatt der Promotionsakte von Hedwig Klein wird nun handschriftlich vermerkt: „Doktorbrief nicht erteilt, da Jüdin“.

Spätestens da, so belegen es die erhaltenen Dokumente, denkt Hedwig Klein nur noch an Flucht. Aber verfolgten deutschen Juden stehen die Türen ins Ausland keineswegs offen. Ihre einzige Chance, ein Visum zu bekommen, liegt in ihrer beruflichen Qualifikation. Die verzweifelte Hamburgerin schickt per Post Hilferufe ins Ausland.

Unterstützung erhält sie schließlich vom Hamburger Wirtschaftsgeografen Carl August Rathjens. Nach vergeblichen Anläufen in Frankreich und den USA wendet sich Rathjens an einen befreundeten Arabisch-Professor in Bombay. Dieser lädt die deutsche Wissenschaftlerin nach Indien ein. Die britischen Kolonialbehörden stimmen zu.

Ausgestattet mit dem indischen Visum verlässt sie Hamburg am 19. 8. 1939 an Bord des Dampfers „Rauenfels“. Zwei Tage später schreibt sie ihre hoffnungsfrohe Karte an Rathjens. Aber dann wird die Fahrt nach Indien jäh gestoppt. Bei einem Zwischenhalt in Antwerpen bekommt der Dampfer den Befehl, innerhalb von vier Tagen einen deutschen Hafen anzulaufen. Das Schiff kehrt um, zurück nach Hamburg. Der Grund ist der deutsche Überfall auf Polen am 1. September – der Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Hedwig Klein erleidet jetzt „die ganze Quälerei“, wie Rathjens sich später ausdrücken wird, die alle deutschen Juden nach Kriegsbeginn durchmachen, vom Tragen des „Judensterns“ bis zur Vertreibung aus ihrer Wohnung und Zwangseinweisung in ein „Judenhaus“.

Auch Rathjens wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er war wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ bereits 1933 aus seiner Beamtenstellung beim Hamburgischen Weltwirtschafts-Archiv entlassen worden. Anfang 1940 sperrt die Sicherheitspolizei ihn einen Monat ins KZ Fuhlsbüttel und verhört ihn. Nur mit Glück kommt er aus der „Schutzhaft“ wieder frei.

Ihr alter Professor Arthur Schaade versucht noch einmal, etwas für Hedwig Klein zu erreichen. Er bringt „seine Wissenschaftlerin“ in Kontakt mit dem Arabisten Hans Wehr in Greifswald. Wehr ist 1940 in die NSDAP eingetreten. In einem Aufsatz empfiehlt er der Reichsregierung, sich „die Araber“ zu Verbündeten gegen England und Frankreich und auch gegen die Zionisten in Palästina zu machen.

Die Reichsregierung, namentlich das Auswärtige Amt, sieht in Wehr jedoch vor allem aus einem anderen Grund einen wichtigen Mann. Er arbeitet an einem Wörterbuch für zeitgenössisches Arabisch. Dieses Hilfsmittel betrachten die Orientspezialisten des Auswärtigen Amts als unerlässlich, um eine gelungene Übersetzung des Werks „Mein Kampf“ von Adolf Hitler zu verfassen. Die bis dato erstellten Übersetzungen hatten sich nämlich als unzulänglich erwiesen. Wehrs Wörterbuch soll nun helfen, bei der Wortwahl „den Ton zu treffen“, der die arabischen Leser anspricht. Das Projekt wird mit Regierungsgeld gefördert. Und die Hamburger Jüdin Hedwig Klein soll für das Arabisch-Lexikon nun Einträge beisteuern. Das geschieht tatsächlich, wie aus Briefen hervorgeht, die in Schaades Nachlass aufbewahrt sind und die von der taz eingesehen werden konnten.

So wertet Hedwig Klein Werke der neueren arabischen Literatur für das Lexikon aus. Sie verzeichnet Wortbedeutungen auf Zetteln und schickt diese per Post an die Redaktion. Für jeden Zettel bekommt sie 10 Pfennig Honorar. Wehrs Leute loben „die ausgezeichnete Qualität“ ihrer Beiträge. „Allerdings ist es natürlich völlig unmöglich, dass sie später unter den Mitarbeitern genannt wird“, schreibt ein Beteiligter am 8. 8. 1941 an Arthur Schaade.

Ihre Mitarbeit bewahrt sie am 6. 12. 1941 vor der Deportation nach Riga, für die sie die Hamburger Sicherheitspolizei vorgesehen hat. Denn fünf Tage zuvor schreibt Schaade an die Behörden, dass „Wehrmacht und Kriegspropaganda in hohem Maße an der Fertigstellung des Werkes interessiert sind“. Fräulein Klein sei für die Mitarbeit an dem Lexikon „hervorragend qualifiziert“. „Leider reicht die Zahl der vorhandenen arischen Mitarbeiter nicht aus“, so Schaade weiter. Ihr Beitrag sei nun „dadurch in Frage gestellt, dass ihr die Verschickung nach dem Osten droht“.

Schaade hat zunächst Erfolg. Seine ehemalige Doktorandin entgeht der Deportation. Ein halbes Jahr später kann er nichts mehr ausrichten. Am 11. 7. 1942 wird Hedwig Klein mit dem ersten Zug, der von Hamburg nach Auschwitz fährt, abtransportiert. Das Konzentrations- und Vernichtungslager hat sie nicht überlebt. Auch ihre Schwester, ihre Mutter und Großmutter werden ermordet.

1947: Hedwig Klein wird posthum promoviert

In einem für seine Zeit ungewöhnlichen Akt des Erinnerns lässt Wirtschaftsgeograf Carl August Rathjens sich im Sommer 1947 vom Amtsgericht Hamburg als Hedwig Kleins „Abwesenheitspfleger“ einsetzen. Dann lässt er ihre Doktorarbeit in 56 Exemplaren drucken. Am 15. 8. 1947 wird Hedwig Klein offiziell zum „Doktor der Philosophie“ erklärt.

Physisch anwesend waren in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik am Orient-Seminar der Hamburger Universität andere. Zum Beispiel der Islamwissenschaftler Berthold Spuler. Während des Krieges war das NSDAP-Mitglied führender Mitarbeiter des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete. Er half dabei, Muslime für den Krieg an Deutschlands Seite zu mobilisieren, auch unter sowjetischen Kriegsgefangenen. Von 1948 bis 1980 war Berthold Spuler ordentlicher Professor für Islamkunde in Hamburg.

|

Spuler: „Sie gehören alle in ein Konzentrationslager!“ |

Als Studenten im November 1967 ein Transparent mit dem Spruch „Unter den Talaren der Muff von 1.000 Jahren“ enthüllten, rief Spuler: „Sie gehören alle in ein Konzentrationslager!“

Und Hans Wehr? Er musste nach dem Krieg vor eine Entnazifizierungskommission. Zu seiner Entlastung schrieb er am 20. 7. 1947: „Eine jüdische Fachgenossin, Frl. Dr. Klein aus Hamburg, konnte ich 1941 vor dem Abtransport nach Theresienstadt (sic) retten, indem ich sie für eine angeblich kriegswichtige Arbeit, eben für das arabische Wörterbuch, bei der Hamburger Gestapo anforderte.“ So steht es in seiner Entnazifizierungsakte. Wehr wurde als „Mitläufer“ eingestuft und musste 36,40 DM „Sühnegeld“ und Verfahrenskosten bezahlen.

Sein Wörterbuch, das bei der Übersetzung von „Mein Kampf“ helfen sollte, war vor Kriegsende nicht mehr gedruckt worden. Es erschien 1952. Im Vorwort dankt Wehr unter anderem einem „Fräulein Dr. H. Klein“ für ihre Mithilfe. Über ihr Schicksal verliert er kein Wort. Der „Wehr“, wie das „Arabische Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart“ kurz genannt wird, ist heute das meistbenutzte Arabisch-Lexikon auf der Welt. 2011 wurde die 5. Auflage neu gedruckt. Näheres zu „Fräulein Dr. H. Klein“ erfährt der Leser dort immer noch nicht. Auf Anfrage teilte der Harrassowitz Verlag der taz mit, dass eine Neuauflage in Planung sei. Der Verlag wolle den Bearbeiter fragen, ob er darin einen Hinweis „auf das zweifelsfrei tragische Schicksal Fräulein Kleins“ geben könne.

_______________________

es sind nicht nur stelenfelder wie das in berlin und zentrale mahnmale, die die erinnerungskultur an die opfer des "holocaust" aufrecht erhalten. es sind auch und mindestens ebenso wichtig die oft akribisch recherchierten einzelschicksale von opfern - mit namen und adressen und biografien - so wie ich die hier auf der seite "05 - nahaufnahme" in der taz gefunden habe.

diese einzelschicksale mit namen und zuordnungen sind es dann ja, die auch die verlegung eines "stolpersteins" implizieren würden - oder/und wie es jetzt vom harrassowitz-verlag für "frl. dr. h. klein" für eine nennung im "wehr", dem arabischen wörterbuch, auf anfrage für eine neuauflage in aussicht gestellt wurde, in dem eben auf name des opfers und dessen schicksalszusammenhänge verwiesen wird.

das ist doch eigentlich das mindeste was wir diesen opfern aber eben auch der erinnerungs- und gedenkkultur in diesem unserem lande schuldig sind - ohne jede einschränkungen ...

da erst ein paar promille der einzelschicksale aller ns-opfer bekannt sind, kann man auch nicht einfach "zur tagesordnung"übergehen, in dem man das mordgeschehen einfach abspaltet, verdrängt und vergisst - und meint, das gedenken hätte sich doch "mit der zeit jetzt auch mal erledigt".

das wäre dann geschichtsklitterung und verleugnung - und auch gesamtgesellschaftlich "ungesund" - denn aus der psychologie wissen wir ja inzwischen als "allgemeingut", dass verdrängte und abgespaltene geschehnisse oft in irgendeiner weise auch psychosomatische störungen hervorrufen können und immer wieder "hochkommen" und "aufstoßen" - und "behandelt" und aufgearbeitet werden müssen, ehe sie dann mal tatsächlich "verdaut" sind. und das bleibt - wie es in der bibel steht - oft bis ins 3. und 4. glied - bis in die 3. und 4. generation danach.

das wäre dann geschichtsklitterung und verleugnung - und auch gesamtgesellschaftlich "ungesund" - denn aus der psychologie wissen wir ja inzwischen als "allgemeingut", dass verdrängte und abgespaltene geschehnisse oft in irgendeiner weise auch psychosomatische störungen hervorrufen können und immer wieder "hochkommen" und "aufstoßen" - und "behandelt" und aufgearbeitet werden müssen, ehe sie dann mal tatsächlich "verdaut" sind. und das bleibt - wie es in der bibel steht - oft bis ins 3. und 4. glied - bis in die 3. und 4. generation danach. und nicht weil "blut und gene" das so 1:1 nach den "mendelschen regeln""vererben" - wie die ns-ideologie das ja bis zum exzess als unausweichlich noch propagiert hat und dort deshalb vom "mendelschen gesetz" die rede war - sondern weil unsere "spiegelneuronen", alle ursprünglich vom traumatischen kriegs- und ns-geschehen ausgehenden verhaltensnuancen von verschweigen, erschrecken, überspielen, ängstlichkeiten und "pfeifen im wald" im verhalten der eltern und großeltern oder bezugspersonen jeweils "ablesen" und sich dann auch so einprogrammieren und gegebenenfalls weiterreichen. und weil unsere gene lernfähig sind und rasch eine disposition dafür ausbilden, die dann auch so abgerufen werden können, um sich entsprechend zu entwickeln bei einem kontakt mit dafür förderlichen außenreizen - und das nicht immer zum guten.

und mit diesen (ver-)"störungen" durch eine sichtbare gedenkkultur in der öffentlichkeit und auch im internet und in schule und uni zeigt dieses land an, dass das leben in deutschland nicht immer nur hei-tei-tei und eitel-sonnenschein und "wirtschaftswunder-wachstum" und "smartphone-wischerei" war und ist, sondern dass es tiefe brüche und schuld zu tragen hat - in geschichte und manchmal auch in der gegenwart.

vor allen dingen sind diese oft tragischen verstrickungen der einzel-opferschicksale zeichen dafür, welchen irrsinn politische und weltanschauliche radikalisierungen mit sich bringen, in denen man in verblendung sogar bereit ist, auch im wahrsten sinne des wortes "über leichen" zu gehen.

und es zeigt sich, wie diese oft simplen verstrickungen, die sich urplötzlich in einer biografie ergeben können, durch ein ganzes konglomerat von "zufällen" und "brüchen" oder auch böswilligen denunziationen - und oft genug auch eigentlich simplen zusammenhängen - die opfer letztlich in den viel zu frühen gewaltsamen tod reißen können.

da lassen sich dann gar keine einzeltäter für diese morde mehr ermitteln - wenn diese vernichtungen quasi industriell und maschinell-physisch oder -chemisch organisiert durchgeführt werden - als die umkehr der eigentlich normalen produktions- und fertigungsabläufe eben in automatische vernichtungs-abläufe - und alle machen - vom zeitgeist eingelullt - gewollt oder ungewollt oft dabei mit...

das ist das, was junge "neue" generationen lernen müssen und ihnen auf gewisse weise auch erfahrbar gemacht werden sollte: ein schnurstracks verlaufenes leben kann plötzlich durch extreme ideologien auf eine ebene gelangen, die dann nach und nach ihre stabilität verliert und auf deren abschüssigkeit es dann keinen halt mehr geben kann... - genau diese "rutschbahn" haben oft die millionen opfer des holocaust - der jüdischen mitbürger, die opfer der ns-"euthanasie", oder auch die der sinti, roma und homosexuell orientierten landsleute erleben müssen bis zu ihrem viel zu frühen ende ...

nur ein rechtzeitiges "halt - stopp" mit viel zivilcourage kann das oft aufhalten. "fräulein" dr. hedwig klein wurde leider erst "posthum promoviert" ...- S!

↧

↧

die 68er in indien - auroville

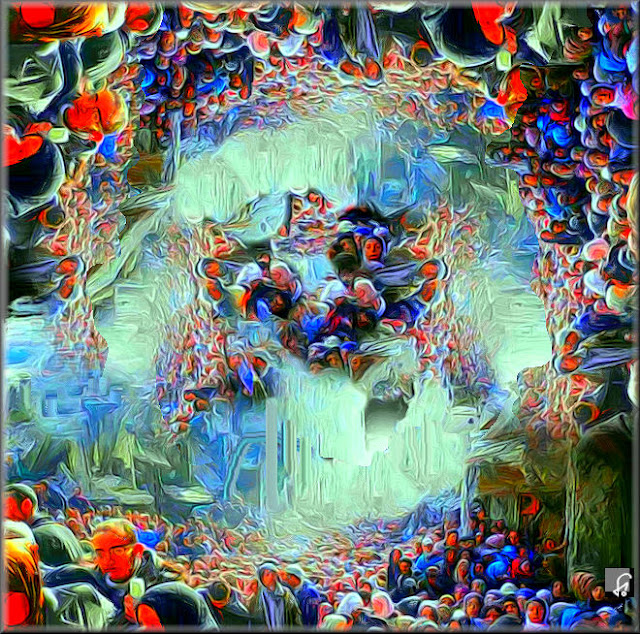

Fünfzig Jahre Morgenröte in Auroville

Die indische Utopie-Stadt will kulturelle und religiöse Gräben überwinden – doch sie bleibt ein Ort voller Widersprüche

Der Matrimandir erleuchtet Auroville

Am 28. Februar 1968 gaben Menschen aus über hundert Staaten Erde aus ihren Herkunftsländern in eine Urne und legten im südindischen Niemandsland den Grundstein für die Stadt Auroville, in der kulturelle und religiöse Gräben überwunden werden sollten. Eine goldene, mehrere Stockwerke hohe Kugel, der Matrimandir, bildet das Zentrum der Utopie-Stadt mit heute 50 000 Einwohnern.

|

| Den Mittelpunkt der 1968 gegründeten Stadt bildet der Matrimandir mit seiner goldenen Kuppel.Le Figaro / laif |

In Südindien bauen Aussteiger

seit einem halben Jahrhundert

an einer spirituellen Stadt der Zukunft.

Zur Zeit des Hippie-Trails entstanden,

zieht Auroville bis heute Neuzuzügler an.

VOLKER PABST, AUROVILLE | NZZ

Ist es nun ein Golfball oder ein Fussball, an den der Matrimandir erinnert? Oder gleicht der goldene Rundbau doch eher dem Kopf eines riesigen Mikrofons? Das spektakulärste Gebäude von Auroville ruft die unterschiedlichsten Assoziationen hervor, doch unbeeindruckt lässt es auch Spötter nicht. Eingebettet in einen Landschaftspark und umgeben von acht grossen Rampen, erhebt sich eine abgeflachte Kugel von der Höhe eines zehnstöckigen Hauses aus der roten Erde. In den goldenen Platten, welche die Aussenwand des Bauwerks vollständig bedecken, spiegelt sich das grelle Sonnenlicht. Auch ein Ufo würde nicht fremder wirken im ländlichen Südindien als der sakrale Hauptbau von Auroville, einer Planstadt in der Nähe der ehemaligen französischen Besitzung Pondicherry.

Der Matrimandir, der «Tempel der Mutter», ist erst seit wenigen Jahren fertiggestellt. In seiner architektonischen Kühnheit aber steht er sinnbildlich für den Anspruch, der bereits bei der Grundsteinlegung am 28. Februar 1968 bestand: eine neue Stadt zu bauen für eine neue Welt. Mira Alfassa, eine Französin mit sephardischen Vorfahren, hatte das Konzept entwickelt und ihm in doppelter Anspielung auf die Zukunftsmetapher der Morgenröte (aurore) und den Namen ihres Gefährten und Gurus, des indischen Gelehrten Aurobindo Ghose, den Namen Auroville gegeben.

Alfassa schwebte ein Ort vor, an dem kulturelle und religiöse Gräben überwunden würden, wo «die Beziehungen zwischen den Menschen nicht auf Wettbewerb und Kampf, sondern auf Zusammenarbeit und Brüderlichkeit gründen». Ein kommunistisches Utopia mit spirituellem Anstrich? Ein völkerverbindendes Aussteigerparadies? Oder doch eher eine sektiererische Kommune? Dem Besucher scheint es, Auroville habe von allem etwas.

Vom Hüttendorf zur Kleinstadt

Frederick Schulze-Buxloh weiss das und versucht auch gar nicht, alle Widersprüche aufzulösen. «Wir sind ein Experimentierraum und als solcher erfolgreich. Wer der materialistischen Leistungsgesellschaft entfliehen und ein spirituell erfülltes Leben führen will, kann dies hier tun.» Wir treffen den Spross einer Industriellenfamilie aus dem Ruhrgebiet – der Vater hat die Zeche Zollverein in Essen entworfen – vor dem Rathaus von Auroville, einem grossen offenen Bau in Blickweite des Matrimandir. Zum Treffen erscheint Frederick, der wie alle hier nur den Vornamen verwendet, auf dem Motorrad. Die fast achtzig Jahre sieht man dem hochgewachsenen Mann nicht an, die grossbürgerliche Herkunft schon eher.

Frederick war von Anfang an mit dabei und wohnt auch heute noch in Auroville. Bereits vor der Grundsteinlegung lebte er im Sri-Aurobindo-Ashram, der letzten Wirkungsstätte Ghoses in Pondicherry. Dort lernte er Alfassa kennen, die dessen Werk weiterführte, und wurde ihr Schüler. «Ich war vor der Enge und der Scheinheiligkeit im Nachkriegsdeutschland nach Indien geflohen. Es war die Zeit der heissen Sommer.» Im Ashram habe er allen Ballast hinter sich lassen können, auch den materiellen. Er überschrieb sein gesamtes Vermögen. «Sehr viel Geld», sagt er. «Und ein Haus im Münchner Stadtteil Schwabing.»

Die letzten fünfzig Jahre hat er dem Aufbau Aurovilles gewidmet. Er hat den Wandel vom Hüttendorf zur Kleinstadt mit moderner Infrastruktur mitgestaltet, in der 2700 Menschen aus 53 Nationen leben und die über 5000 Arbeitsplätze für Bewohner der umliegenden Dörfer bietet. Weil er das Projekt nach aussen vertritt, nennen ihn manche den Bürgermeister, obwohl es offiziell keine Hierarchien gibt in Auroville. Aber es gibt ja auch keine Zwangsmittel. Trotzdem sorgt sozialer Druck dafür, dass die Regeln eingehalten werden, meistens zumindest.

Gemeinschaftsdienst ist Pflicht

Etwa jenes Gebot, dass jeder Bewohner wöchentlich einige Stunden gemeinnützige Arbeit leistet. Worin das Engagement besteht, ist freigestellt: Gehwege restaurieren, Yoga-Stunden geben, in der Gemeinschaftsküche helfen. Darüber hinaus lebt man sein eigenes Leben als Freiberufler, als Kunsthandwerker, als Rentner oder Privatier. Obwohl Arbeit in erster Linie als Dienst an der Allgemeinheit verstanden wird – ganz ohne Einkommen oder Vermögen geht es nicht.

Zwar gibt es ein Grundsalär für alle, doch ist das zu wenig, wenn man nicht ausschliesslich in der subventionierten Gemeinschaftsküche speist und auch sonst nicht allen materiellen Versuchungen widersteht. Vor allem die einmaligen Kosten für das Wohnrecht sind relativ hoch. Häuser können in Auroville nicht gekauft werden, nur das Recht, diese zu bewohnen. Bei Wegzug oder Tod fällt die Immobilie zurück an die Gemeinschaft. Dadurch soll der Spekulation vorgebeugt werden. Dynamische Preise und soziale Unterschiede gibt es dennoch.

Trotzdem lebt es sich für alle Bewohner recht angenehm. Die vom französischen Architekten Roger Anger geplante Siedlung mit ihrem spiralförmigen Grundriss ist grosszügig angelegt. Es gibt Wohnzonen, Freizeitbereiche, Gewerbegebiete und dazwischen immer viel subtropisches Grün – eine futuristische Planstadt aus den Sechzigern, mit einer teilweise ebenso altmodischen wie durchaus reizvollen Zukunftsarchitektur, die geprägt ist vom Utopismus ihrer Zeit. Nur wenige Jahre vor Baubeginn war in Nordindien Le Corbusiers Planstadt Chandigarh fertiggestellt worden.

In Auroville ist der Verkehr spärlich, weil Autos verpönt sind – auch so ein Gebot. Man fährt Velo oder Motorrad. Es ist ein Gegenentwurf zum Chaos indischer Städte. Trotzdem haben die Annehmlichkeiten der Moderne Einzug gehalten. Die meisten Häuser verfügen über eine Klimaanlage. Mit der Gründerzeit, als Pioniere wie Frederick bei 45 Grad im Schatten in Bambushütten lebten, hat das wenig zu tun. Heute geht es auch ohne Entbehrungsbereitschaft.

Entsprechend steigt die Zahl derer, die in Auroville leben wollen. Gerade in Indien finden sich viele, die den überfüllten Städten des schnell wachsenden Schwellenlandes entfliehen möchten. Die antiautoritäre, aber qualitativ hochstehende Ausbildung an den lokalen Schulen macht Auroville auch für Familien attraktiv. Dies ist ebenfalls ein Gegenentwurf zur indischen Realität mit ihrem autoritären Schulsystem.

Gegen den Zuzug gibt es aber auch Widerstand, ebenso gegen die sukzessive Öffnung für neugierige Tagestouristen, die erfolgt, um neue Einkommensquellen zu erschliessen. Man fürchtet eine Banalisierung des Projekts, aber auch künftigen Platzmangel und, bei allem Bekenntnis zu Internationalität, vielleicht auch kulturelle Verschiebungen in der Gemeinde. Die Gründergeneration waren vornehmlich westliche Aussteiger, viele waren auf dem Hippie-Trail nach Indien gelangt. Heute machen Inder, meist aus dem hiesigen Mittelstand, etwa die Hälfte der Einwohner aus.

Frederick winkt ab, wenn man ihn auf das Murren unter den Alteingesessenen anspricht. «Wir müssen verdichten und uns verändern. Wer von einer kleinbürgerlichen Schrebergartenidylle träumt, ist hier fehl am Platz.» Langfristig soll Auroville 50 000 Einwohner haben. Es sei aber wichtig, dass sich auch die neuen Bewohner mit den Zielen des Projekts identifizierten und nicht bloss wegen der Lebensqualität herzögen. Es gibt Eintrittsgespräche und eine Bewährungszeit, erst danach wird man Neubürger. Man könnte von einer Gesinnungsprüfung sprechen. «Wir haben einen ernsthaften spirituellen Anspruch. Das macht uns aus.»

Quasireligiöser Kult

Dies ist wohl der exotischste Aspekt von Auroville und aus westlicher Sicht sicherlich der abgehobenste. Der Weg zur besseren Gesellschaft führt laut der Lehre von Sri Aurobindo und Alfassa über ein höheres Bewusstsein, zu dessen Erlangung die Stadt Raum bieten soll. Ausserhalb der indischen Geistesgeschichte mit ihrer Meditationstradition ist dies kaum zu verstehen.

Der Matrimandir, der Kugeltempel im Zentrum der Stadt, dient als «Ort der Konzentration». Im Innern gelangt man über Rampen an ernst schweigenden Platzanweisern in langen Gewändern vorbei in eine Halle, eine komplizierte Spiegelkonstruktion wirft gebündeltes Sonnenlicht auf eine Glaskugel, das Zentrum der ganzen Anlage – für Meditationsübungen eine ideale Atmosphäre. Spirituell weniger Empfängliche könnte die Ästhetik allerdings auch an das Hauptquartier eines James-Bond-Bösewichts aus den sechziger Jahren erinnern.

Am befremdlichsten und dem Vorwurf der Sektiererei wohl am zuträglichsten ist die Überhöhung der Figur der «Mutter» in Auroville. Ein Porträt von Mira Alfassa hängt in praktisch jedem Haus, ihre Zitate gelten als absolute Weisheiten. Fast jeder Bewohner erzählt von einem visionären Erlebnis mit der «Mutter». Auch diesen Eigenheiten nimmt die Kenntnis lokaler Traditionen einen Teil ihrer Absonderlichkeit.

Die Anhänger eines Gurus, eines spirituellen Lehrers, unterwerfen sich in Indien diesem vollkommen, ihr Wille soll in letzter Konsequenz eins werden mit dem seinen. Zudem hat im Hinduismus die Mutterfigur eine besondere Bedeutung. Und im Gliedstaat Tamil Nadu, in dem Auroville liegt, gab es bis zum Tod der allgegenwärtig abgebildeten Landesmutter Jayalalitha auch eine politische Entsprechung dieses Kults.

Wäre Auroville aber auch ohne den ideologischen Überbau denkbar, eine völkerverbindende Gemeinschaft mit antikapitalistischem Anspruch? «Fast alle selbstverwalteten Kommunen sind gescheitert, an Drogen, an Spannungen, an Streit. Uns hält die ‹Mutter› zusammen», erklärt Frederick. Und ist es nicht unglaubwürdig zu behaupten, man verhalte sich neutral gegenüber allen Weltanschauungen und Religionen, wenn man gleichzeitig einen eigenen quasireligiösen Kult betreibt? «Diesen Widerspruch musst du aushalten.»

Unterstützung vom Staat

Wahrscheinlich gilt das für alle idealistischen Projekte. Geschadet haben die Widersprüche Auroville bisher auf jeden Fall nicht, die Stadt erhält auch von offizieller Seite Anerkennung. Die Unesco unterstützte das Projekt seit 1966, schon vor der Grundsteinlegung. Das indische Parlament erliess nach Jahren heftiger Nachfolgekämpfe nach dem Tod Alfassas 1988 ein eigenes Gesetz, um die rechtliche Grundlage zu klären und den materiellen Besitz Aurovilles zu sichern. Bis heute unterstützt der indische Staat Auroville mit Infrastrukturbauten, ohne dass hier Steuern erhoben würden. Zur Fünfzig-Jahre-Feier reist der Premierminister Modi aus Delhi an.

Aurovilles Anspruch, als Brücke zwischen Ost und West zu funktionieren, passte immer gut ins Selbstverständnis des indischen Staates. Und mit den Versuchen zum nachhaltigen Ressourcenverbrauch im Energie- oder Wasserbereich kann der Ort tatsächlich die Funktion eines kleinen Versuchslabors für einige von Indiens städteplanerischen Herausforderungen der Gegenwart übernehmen. Im Kleinen kann die Allgemeinheit durchaus von Auroville profitieren – und sei es nur in Form des besten Käses des ganzen Landes, der hier auf einer Farm hergestellt wird.

Und Sri Aurobindo, der geistige Vater von allem? Bevor er zum Gelehrten wurde, war der Spross einer anglophilen Familie aus Kolkata, der seine Schulbildung hauptsächlich in England erhalten hatte, ein indischer Freiheitskämpfer. Ins französische Pondicherry floh er, um der britischen Kolonialmacht zu entkommen. In seinen Schriften forderte Ghose, zur Erneuerung Indiens westliche Effizienz mit östlicher Spiritualität zu verschmelzen. Dass in seinem Namen seit fünfzig Jahren mit nahezu protestantischem Eifer eine Stadt gebaut wird, die als ultimatives Ziel die Bewusstseinserweiterung hat, müsste dem grossen Gelehrten gefallen.

|

1968 gegründeten Stadt bildet der Matrimandir mit seiner goldenen Kuppel.Le Figaro / laif Foto: Hans Blossey | IMAGO |

tja - da musste ich erst lange überlegen: AUROVILLE und SRI AUROBINDO - das sind namen, die ich eine ewigkeit nicht mehr gelesen und gehört hatte - und die ich mit meinem interesse seinerzeit an bhagwan bzw. osho doch ziemlich verloren hatte.

ein bisschen davon kam vor ein paar jahren zurück, als ich mich vorübergehend für die "satsangs" des gurus "samarpan" interessierte, die z.T. live auf dem video-kanal "jetzt-tv" gesendet werden - und der mir damals brieflich den sannyas-namen "divyananda"= "göttliche glückseligkeit" gab.

ein bisschen davon kam vor ein paar jahren zurück, als ich mich vorübergehend für die "satsangs" des gurus "samarpan" interessierte, die z.T. live auf dem video-kanal "jetzt-tv" gesendet werden - und der mir damals brieflich den sannyas-namen "divyananda"= "göttliche glückseligkeit" gab.

seine live-satsangs, die ich mal als lebenshilfe-sitzungen für menschen mit existenziellen fragestunden bezeichnen möchte, waren ähnlich den gestaltarbeit-sitzungen nach fritz perls, die ich während einer ausbildung zur eigenen selbsterfahrung und persönlichkeitsbildung durchlief. auch das allgemein-psycologische beratungsniveau war gar nicht so schlecht - und samarpan hatte nie groß geworben oder zu irgendeiner konversion gedrängt.

da aber sein ansatz eher dazu führen sollte, das eigene ego, die "persönlichkeit", schon zu lebzeiten zu überwinden - und dieses "persönliche" auch zu dekonstruieren, um ängste zu überwinden und "heil" zu werden indem man im großen & ganzen "aufging", konnte ich diese phase auch wieder gut "lassen".

dem "euthanasie"-tod meiner tante erna kronshage, über den ich mit samarpan mal kurz brieflich korrespondierte, ließ ihn bei einer derartigen "neo-advaita"-grundausrichtung ziemlich kalt: - er schrieb damals:

geliebter divyananda - ja, durch gedanken über nazis und massenmord usw. wird viel verstandesenergie verschwendet. was geschehen ist ist geschehen und kann durch unsere verurteilungen nicht ungeschehen gemacht werden. wir wissen nicht wirklich, wofür irgendetwas gut ist. natürlich ist es schockierend und entsetzlich und schlimm, wie es den juden unter hitler ergangen ist; ich sehe aber den nutzen davon nicht, immer weiter darüber nachzudenken oder immer weiter daran zu "erinnern". ein individuum kann leicht umgebracht werden, aber das leben selbst kann man nicht töten. hitler konnte 6 Millionen juden umbringen, aber nicht den geist des judaismus.

und in einem ähnlichen geist scheint mir das spirituelle leben auch in auroville abzulaufen: "zur erkenntnis des absoluten seins und der einheit der göttlichen weltseele ...".

trotzdem ist es mir wichtig, auch von diesem zweig der 68er zu berichten. viele junge menschen sind damals zu bhagwan shree rajneesh - osho nach puna/indien gepilgert, wo auch samarpan, der aus san francisco/usa stammt, seine "weihen" erhielt - auf seiner suche nach einer spirituellen einheit - und viele sind "darin verkommen" - wie meine mutter das auszudrücken pflegte - oder aber als jungunternehmer ziemlich straight zurückgekommen - und haben dann ihr leben gelebt in unterschiedlichsten professionen - und einige sind dann eben weitergezogen nach auroville - um sich dort zu verwirklichen.

auch die beatles hatten sich 1968 für mehrere monate dorthin nach indien zurückgezogen - in den ashram am fuße des himalaya des yogis maharishi-mahesh, der die "transzendentale meditation" entwickelt hatte - und der der "kichernde guru" genannt wurde.

die beatles lebten damals in dem etwa sieben hektar großen ashram mitten im wald, dessen höhlenartige meditationshütten und vortragshallen zum großteil noch stehen. die gruppe soll einen großen teil ihres neunten albums, das inoffiziell "the white album" heißt, in dem klosterähnlichen zentrum geschrieben haben. unter anderem entstanden hier "ob-la-di, ob-la-da" und "mother nature's son", dessen text von maharishi maheshs lehren inspiriert war - die deutsche übersetzung dazu:

geboren als armer, junger landjunge.

der sohn von mutter natur

den ganzen tag sitze ich da und singe lieder für alle.

sitze neben einem gebirgsbach – sehe sein wasser steigen.

höre auf den hübschen klang der musik während er fließt.

sucht mich auf meiner wiese –der sohn von mutter natur

schaukelnde gänseblümchen singen faule lieder unter

der sonne –

der sohn von mutter natur

↧

neonics-ex

Bienen leben wirklich gefährlich

Ein Verbot von Pestiziden, die Nutzpflanzen vor Insekten schützen, wird wahrscheinlicher: Denn die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bestätigt ein Risiko für Bienen

Von Hanna Gersmann | taz

Nach dem Glyphosat-Streit müssen sich Union und SPD wieder über Regeln für den Einsatz von Chemie auf dem Feld einigen. Am Mittwoch hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Efsa, die Gefahr von drei Insektenvernichtungsmitteln für Bienen bestätigt. Voraussichtlich werden die Mitgliedstaaten der EU nun am 22. März über ein Verbot der Stoffe im Freiland abstimmen.

Es geht um die drei Wirkstoffe Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam, die zu den Neonicotinioden, kurz Neonics, gehören. Bauern setzen diese synthetischen Verwandten des Nikotins gegen tierische Schädlinge ein. Sie gehören zu den meistverkauften Pestiziden weltweit, auch wenn die Europäische Kommission ihren Einsatz schon 2013 eingeschränkt hat. Auch das war bereits eine Entscheidung, die auf Erkenntnissen der Efsa basierte.Die EU-Behörde mit Sitz im italienischen Parma hatte schon damals besonders die Risiken für Bienen im Blick. Bienen spielen bei der Produktion der Nahrung eine zentrale Rolle. Sie bestäuben zahlreiche Kulturpflanzen, darunter Obst und Gemüse. Die Bewertung hat die Efsa nun aktualisiert, neue Daten und Fakten ausgewertet.Die Präsidentin des Umweltbundesamtes Maria Krautzberger hält die Studie für fundiert. Krautzberger erklärt: „Neonics wirken systemisch, sie verteilen sich beim Wachsen der Pflanze von selbst im Stängel, im Blatt, in der Blüte, so gelangen sie in die Nahrung von Insekten und schädigen deren Nervensystem.“ Im Vergleich zu anderen Insektengiften seien sie zudem „extrem langlebig und in kleinen Dosen wirksam“. Sie müssten „schleunigst verboten werden, der Insektenschwund endlich ein Ende haben“.

Die EU-Kommission hatte schon im letzten Jahr vorgeschlagen, den Gebrauch der drei Insektenvernichter in der freien Natur komplett zu verbieten und sie nur noch im Gewächshaus zuzulassen. Die im Dezember geplante Abstimmung wurde dann aber verschoben, die Staaten wollten die neue Bewertung der Efsa abwarten.

SPD-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte sich da bereits für das „Draußen-Verbot“ ausgesprochen. Am Mittwoch sagte sie nun: „Die EU-Mitgliedstaaten sollten über so ein Verbot bald abstimmen, und die Bundesregierung muss dann Ja sagen.“ Und: Sie nehme den Bundeslandwirtschaftsminister „beim Wort“. CSU-Mann Christian Schmidt, dem – nach Plan der Union – Julia Klöckner von der CDU folgt, hatte versichert, ein Verbot zu befürworten, wenn sich „die Schädlichkeit dieser Stoffe“ bestätige.Der Bayer-Konzern aus Leverkusen erklärte zwar, „die Efsa-Schlussfolgerungen rechtfertigen keine weiteren Einschränkungen“. Er macht zusammen mit Syngenta aus der Schweiz und anderen Unternehmen weltweit einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar mit den Neonics. Die Bewertung basiere „auf nicht anerkannten“ Leitlinien. Der Chemiekonzern stand damit am Mittwoch aber allein.Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, erkannte die Expertise an: „Wir haben immer erklärt, dass für uns der Maßstab für eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln eine fundierte wissenschaftliche Bewertung ist. Daher werden wir dieser Neubewertung der EFSA folgen.“ Es sei allerdings „eine echte Herausforderung“, Alternativen für die „effektive Wirkstoffgruppe“ zu entwickeln.Der Grünen-Agrarpolitiker Harald Ebner, der seit langem auf ein Verbot von Neonics drängt, wirbt für „Fruchtfolgen“: „Wenn nicht immer nur Raps auf immer demselben Acker steht, machen sich gefräßige Insekten auch weniger breit.“

taz vom 1.3.2018, S. 8, TAZ-Bericht

↧

wut im bauch: henryk m. broder vs. dunja hayali

Man schlägt den Sack und meint den Esel.

Nun ist das bestimmt auch kein angemessener Vergleich, wenn man Dunja Hayali als einen "Sack" bezeichnet - und das Morgenmagazin von ARD und ZDF als "Esel".

Aber es hat sich ja nun gestern folgendes zugetragen: Das alte journalistische Urgestein der "Welt", Henryk M. Broder, verortet seine junge Kollegin Dunja Hayali in seinem Beitrag zynisch "in den Mittelpunkt des Universums" und zieht mal gerade somit in einer weiteren Kollegenschelte diesmal gegen Hayali zu Felde - er wirft ihr Omnipräsenz und Naivität und Stillosigkeit vor. Und die eingeschworenen Broder-Fans als unermüdlich fleißige Kommentarschreiber-Gemeinde bezeichneten das mehrheitlich feixend mal wieder als "typischen Broder - dankeschön" ...

Ich habe mich in einem Kommentar dazu auf "welt-online" bereits gefragt, warum ein gestandener Journalistik-Doyen wie Broder (so sieht er sich gewiss selbst) nun plötzlich auf eine Dunja Hayali losgeht, die ja seine Tochter sein könnte, in einer spitzfindig-zynischen, für mich schwer aushaltbaren Art, die ich mal in die Kategorie "von- hinten-durch-die-Brust-ins-Auge" einordnen will.

Mit zwar lächelndem Augenzwinkern oben - aber unten brutal wie mit dem Dolch zustechen ... - was Broder zwar beherrscht wie kein anderer mir bekannter Kommentator und Autor - und was damit sicherlich sein Alleinstellungsmerkmal ausmacht - was aber bürgerlich gesehen den "guten Geschmack" schon oft arg ramponiert oder gar verlassen hat - und für mich auch an der so "seriös" daherkommenwollenden "Welt" immer wieder tiefe Schrammen hinterlässt - die "Welt" die ja auch ihr "Springer-Pressen"-Image vergangener Zeiten aus Marktstrategie-Gründen endlich auch mal behutsam aufbrechen möchte bzw. muss - denn in Wirklichkeit sinken ja die Abo-Zahlen und an-clicks unaufhaltsam ... - und die vielen positiven Zuschriften zu derartigen Ergüssen von Broder sind ja auch nur flirrendes Lametta.

Im übrigen haben wir ja mitbekommen, wie in den Sozialen Netzwerken und so auch bei den Kommentaren zu verschiedenen Medien #shitstorms und #hashtags von ganz bestimmten Seiten losgetreten und in Gang gesetzt werden können, die dann dem Publikum vorgaukeln sollen, es würde einen übermäßigen Großteil der Öffentlichkeit - hier der Leserschaft - interessieren - in Wirklichkeit ist aber nur gezielt von einer Minderheit manipuliert und inszeniert worden.

Aber diese dem Henryk M. Broder eingefleischte Schreibe nun nudelt er zu allen möglichen Themen immer wieder ab - und die eingefleischten Mitglieder seiner Fangemeinde folgen ihm dabei wie die Lemminge hinterdrein - nach dem einfachen Drang auf "Immer-mehr-Desselben". Denn dann muss man selbst seinen Hirnschmalz auch gar nicht mehr einsetzen: Henryk M. gibt ja den zynisch-kritischen Ton an und mimt immer den coolen "Harten", was sowieso schon große Teile der Bevölkerung in diesem unserem Lande erfasst hat.

Und da bin ich ja auch etwas schwer von kapee, zu entschlüsseln, was diese Kollegenschelte nun eigentlich sollte. Bis ich in den Kommentaren seiner Fangemeinde immer die Abkürzung "ÖR" las - da habe ich gestutzt - denn vom "Österreichen Rundfunk" war in dem ganzen Beitrag Broders doch nicht einmal die Rede - bis ich es dann entschlüsselte: Es ging - auch dem Broder und seinem Brötchengeber, die "Welt" - um den Kampf mit den "Öffentlich-Rechtlichen" Sendern von ARD und ZDF - um Marktanteile und Einschaltquoten - und alles unter den Rauchzeichen aus der Schweiz, wo ja am 04.03. über die Rundfunkgebühren und damit über die Existenz der "ÖR" dort abgestimmt wird.

Und da ist ja der Krieg der werbe- und abofinanzierten Verleger gegen das staatliche gebühren- und werbefinanzierte öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil das Fernsehen ja angeblich immer größere Teile genuiner verlegerischer Tätigkeiten besetzt mit (Kurz-)Nachrichten und Teletext etc. Hier dreht Springer als Zeitungsverlag jetzt mit dem "Welt"-Nachrichtensender einfach mal den Spieß um - so wie Bertelsmann/Mohn als Verlag verschiedener Medien das ja auch schon macht bei "n-tv" und der RTL-Group: mit den eigenen Verleger-TV-Sendern auch in die Phalanx des ursprünglichen TV-Geschäfts eindringen. Das ist Wettbewerb - und der belebt das Geschäft und die Meinungsvielfalt - und dagegen ist auch nichts zu sagen,.

Es geht allen darum, vom Kuchen der Werbe-Budgets der Konzerne jeweils ein großes Stück abzubekommen.

Es geht allen darum, vom Kuchen der Werbe-Budgets der Konzerne jeweils ein großes Stück abzubekommen.

Broder drischt äußerlich zwar auf Hayali ein (die also z.Z. mal den "Sack" abgeben muss, um in dem Bild von oben vom Sack & Esel zu bleiben) - aber in Wirklichkeit geht es darum, dem Morgenmagazin (dem "Esel") ein paar Zuschauer der dort allseits beliebten Dunja Hayali abzuknöpfen für den unter neuem Namen firmierenden "Welt"-Nachrichtensender (vormals N 24) - denn gerade zwischen 06.00 und 08.00 Uhr kommen sich werktags in Bezug auf Einschaltquoten - und damit in der Dotierung der Werbeminuten - die beiden Institutionen recht nahe und haben Berührung ...: Der kleine David (der Nachrichtensender "Welt" - Marktanteil morgens ca. 1-2%) kämpft damit gegen den Riesen Goliath (Morgenmagazin ARD/ZDF - Marktanteil ca. 8-10%).

|

| Broder & Hayali |

Und dabei hätte ich diese Absicht ja erahnen können - mit der Passage in Broders Hayali-Verriss: "Dunja Hayali ... hilft der Mainzer Anstalt, 'jüngere' Zuschauer zu gewinnen, das heißt, solche unter 60."

Nachtijall - ick hör dir trapsen: Das ist das innerpsychische Problem des älter werdenden Broders, der ja auch als ursprünglich linker Alt-68er sogar ein Jahr älter ist als ich. Und da ist man dann allmählich für die Verbesserung der Einschaltquoten "jüngerer Zuschauer" auch nicht mehr gefragt - da gehen einem dann Aufträge und Knete durch die Lappen - und da packt einen "der heilige Zorn", wenn man "solche jungen Dinger" wie diese Hayali sieht, Jahrgang 1974, kann längst nicht so mal tiefgründig raunend - mal schwadronierend albern und zynisch treffsicher die anstehenden Texte und "Wahrheiten" entwickeln wie der Broder - und ist trotzdem vielbeschäftigt und bereits da und dort ausgezeichnet worden und eben augenblicklich die "Dunja-Dampf-in-allen-Gassen" ... - Da kommt dann selbst so ein eloquenter Henryk M. Broder nicht mehr mit, der aber in seiner journalistischen Biografie selbst ja auch schon manch Wendungen durchlebte:

Denn er gab ja die so wichtige antiautoritäre und radikal-liberale Zeitschrift "po-po-po" (Pop-Politik-Pornographie) mit heraus, die allerdings nach wenigen Ausgaben eingestellt wurde, 1970 gefolgt von einem weiteren kurzlebigen Journal im Zeitungsformat, "bubu / eiapopeyea" ... Gleichzeitig begann Broder, in Hamburg als Autor bei den "St. Pauli-Nachrichten" zu arbeiten. Das von dem Fotografen Günter Zint 1968 begründete, wöchentlich erscheinende Erotikblatt erzielte bereits 1970 mit einer Kombination aus Kontaktanzeigen, Erotik und linker politischer Agitation Auflagen von um die 800.000 Stück pro Ausgabe. Dabei lernte Broder unter anderem die Journalisten Günter Wallraff und Stefan Aust kennen. (Wikipedia)

Der endgültige Bruch mit der Linke begann nach und nach aber unversöhnlich dadurch, dass Broder unüberbrückbar ihr schließlich "Antisemitismus" vorwarf, im Nachhinein, nach dem Teile der Linken die Rolle der Israelis bei der Flugzeugentführung von Entebbe 1976 massiv kritisiert hatten.

Nach einem Streit innerhalb der Linken um "antisemitische Positionen" verließ Broder Deutschland und zog für 10 jahre um nach Israel, um u.a. für die "Jerusalem Post" zu arbeiten. Zurückgekehrt 1993 nach Deutschland arbeitete er z.B. für "Die Woche", den "SPIEGEL", die "ZEIT" und anderen renommierten Blättern und Verlagen.

Nach einem Streit innerhalb der Linken um "antisemitische Positionen" verließ Broder Deutschland und zog für 10 jahre um nach Israel, um u.a. für die "Jerusalem Post" zu arbeiten. Zurückgekehrt 1993 nach Deutschland arbeitete er z.B. für "Die Woche", den "SPIEGEL", die "ZEIT" und anderen renommierten Blättern und Verlagen.

Broder betreibt heute zusammen mit anderen das nach eigenen Angaben liberale und prowestliche, aber auch als antiislamisch wahrgenommene publizistische Netzwerk "Die Achse des Guten", in dessen Weblog er das Tagesgeschehen kommentiert.

Ob eine antiislamische Nuance Broders nun auch mit ein Auslöser für seine Polemik gegen Frau Hayali ist, als deutsche Tochter christlicher irakischer Eltern aus Mossul, das sei mal dahingestellt ... Frau Hayali wenigstens war in ihrer Jugend auch Messdienerin, ist aber inzwischen aus der katholischen Kirche ausgetreten - dem Islam gehörte sie, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, nie an.

Überhaupt - Henryk M. Broder hat eigentlich immer stark und oft unerträglich polemisiert: Gegenüber Kritikern der USA und Israels, insbesondere auch aus der traditionellen Friedensbewegung, scheute Broder auch vor heftigen Schmähungen nicht zurück. So bezeichnete er Noam Chomsky als „absoluten Psycho“, Alfred Grosser als „Ekel-Alfred“ und „postsenile Plaudertasche“ [sic!] und unterstellte Horst-Eberhard Richter eine „Psychoanalyse auf Al-Kaida-Niveau“.

Den bekannten Theologen Jörg Zink (Jahrgang 1922 - geboren auf einem christlichen Bruderhof bei Schlüchtern) bezeichnete Broder unter anderem als „alten Nazi im Theologen-Kostüm“, wo Zink zum Ende der Nazi-Herrschaft gerade mal 23 war - und als Kampfflieger abgeschossen wurde, um direkt danach Theologie zu studieren.

Bei der Verleihung des Ehrenpreises der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Aachen 2011 polemisierte Broder gegen das „alternative friedensbewegte rote Pack“ und bezeichnete u. a. den israelischen Friedensaktivisten Reuven Moskovitz als „nützlichen Idioten der Linken“.

Auf die Spekulation zweier Redakteurinnen im Tagesspiegel, dass unter den Opfern der sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015/16 „womöglich auch Frauen dabei sind“, die gar nicht Opfer geworden seien, sondern durch Anzeigen lediglich Abschiebungen auslösen wollten, erwiderte Broder, dass es auch Frauen gebe, die „mit dem Schwanz“ dächten, und wünschte den Autorinnen, dass diese von Männern des IS „nach Rakka eingeladen werden, um zu erfahren, was Rape Culture bedeutet“. Er löste damit Empörung bei Kollegen und Kolleginnen auch innerhalb des Springer-Verlags aus, in dessen Tageszeitung "Die Welt" Broders Polemik erschienen war. Deren Chefredakteur Stefan Aust erklärte dagegen, „aus dem Zusammenhang gerissen“ wirke die Aussage Broders zwar mindestens geschmacklos, im Gesamtzusammenhang sei sie aber als „Teil eines bitteren Kommentars über die menschenverachtende Verharmlosung“ der Ereignisse in Köln zu verstehen.

Broder bezeichnete im September 2012 seinen Journalistenkollegen Jakob Augstein wegen dessen Äußerungen über die Politik der Regierung Israels in verschiedenen Kolumnen auf Spiegel Online u. a. als „lupenreinen Antisemiten“, da er judenfeindliche Ressentiments auf Israel projiziere. Augstein kommentierte diesen Antisemitismus-Vorwurf in einer Spiegel-Online-Kolumne im November 2012 als „inflationären Gebrauch“ und einen der Sache schadenden Missbrauch.Im weiteren Verlauf der Debatte entschuldigte sich Broder für seine „Dramatisierungen“, hielt aber davon abgesehen seine Kritik an Augstein aufrecht.

Das "Simon-Wiesenthal-Center" (SWC) setzte Augstein 2012 auf Platz 9 seiner Top Ten Anti-Semitic/Anti-Israel Slurs und zitierte dabei Broders Einschätzungen zu Augstein. In den deutschen Medien wurde Augstein durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung gegen den Vorwurf des Antisemitismus in Schutz genommen.

Tja - und nun also die Messer gewetzt gegen Dunja Hayali: Wann fällt dem Henryk M. Broder endlich jemand in die Speichen und gebietet diesem Menschen endlich Einhalt, über andere Menschen seinen Unflat auszuschütten - der offensichtlich seit Jahrzehnten innerpsychisch nicht verarbeitet wurde und nun nach außen spült. Andere schickt man deswegen zum Facharzt.

Aber ich weiß ja - der Broder meint gar nicht die Hayali - der ist in diesem Altersunzufrieden-Rausch: der ist so voller Adrenalin wegen seinem Altern, der allgemeinen Entwicklung - und dass er immer noch arbeiten muss, wo andere doch längst die beine hochlegen - und dass der ihm verbliebene Zeitungsverlag sich hin zum Fernsehsender entwickelt - der ist so wütend, dass die Zeit nicht wegen ihm wenigstens mal ein bisschen stehenbleibt - und die/der Nächstbeste, der um die Ecke kommt ... Es hätte uns alle treffen können ... - S!

Aber ich weiß ja - der Broder meint gar nicht die Hayali - der ist in diesem Altersunzufrieden-Rausch: der ist so voller Adrenalin wegen seinem Altern, der allgemeinen Entwicklung - und dass er immer noch arbeiten muss, wo andere doch längst die beine hochlegen - und dass der ihm verbliebene Zeitungsverlag sich hin zum Fernsehsender entwickelt - der ist so wütend, dass die Zeit nicht wegen ihm wenigstens mal ein bisschen stehenbleibt - und die/der Nächstbeste, der um die Ecke kommt ... Es hätte uns alle treffen können ... - S!

↧

MEMO-Studie: Erinnerung an die NS-Zeit

↧

↧

sprachspiele

|

| S!|art; Sprachspiele an Lichtartefakte |

aus einem wust empor

immer an der wand lang

und längst entziffert

zum einem dreibändigen werk

auf leben & tod

denn alles fließt -es endet

mit einem

unverwechselbaren vergehen:

mit all den aspekten -

hinauf zur quelle

letztlich - und immer wieder

beginnt die erzählung

als spiel der sprache

sind längst totlaut an laut gekoppelt

sinn und unsinn - doch die

großen erzählungen

sinedi

↧

Im Stau der Himmel - OSCAR - FÜR DEN BESTEN DOKUMENTAR-KURZFILM

|

Heaven Is A Traffic Jam On The 405* Der Himmel ist ein Verkehrsstau auf der 405*. |

Mindy Alper ist eine gequälte und brillante 56-jährige Künstlerin, die in einer der besten Galerien von Los Angeles vertreten ist.

Akute Angstzustände, psychische Störungen und verheerende Depressionen haben sie dazu veranlasst, sich in psychiatrischen Anstalten einer Elektroschocktherapie zu unterziehen und einen Zeitraum von 10 Jahren ohne die Fähigkeit zu sprechen zu überleben.

Ihr Hyper-Selbstbewusstsein hat es ihr ermöglicht, ein lebenslanges Werk zu schaffen, das ihren emotionalen Zustand mit starker psychologischer Präzision zum Ausdruck bringt.

Durch Interviews, Nachempfindungen, den Bau einer 8,5-Meter-Büste aus Pappmache ihrer geliebten Psychiaterin, und die Erforschungen von Zeichnungen aus ihrer Kindheit lernen wir, wie sie aus der Dunkelheit und Isolation in ein Leben mit Liebe, Vertrauen und Unterstützung aufgestiegen ist.

*) Die 405 Freeway ist die Nord-Süd-Autobahn, die Los Angeles mit seinen nördlichen Vororten verbindet. Es ist statistisch gesehen die verkehrsreichste Autobahn der Welt und wird von jedem Pendler verabscheut. Der Titel des Films ist ein Zitat von Mindy und drückt die Ansichten von jemandem aus, der das Leben anders sieht als der Rest von uns.

(Übersetzung des Film-Begleittextes bei YouTube mittels www.DeepL.com/Translator)